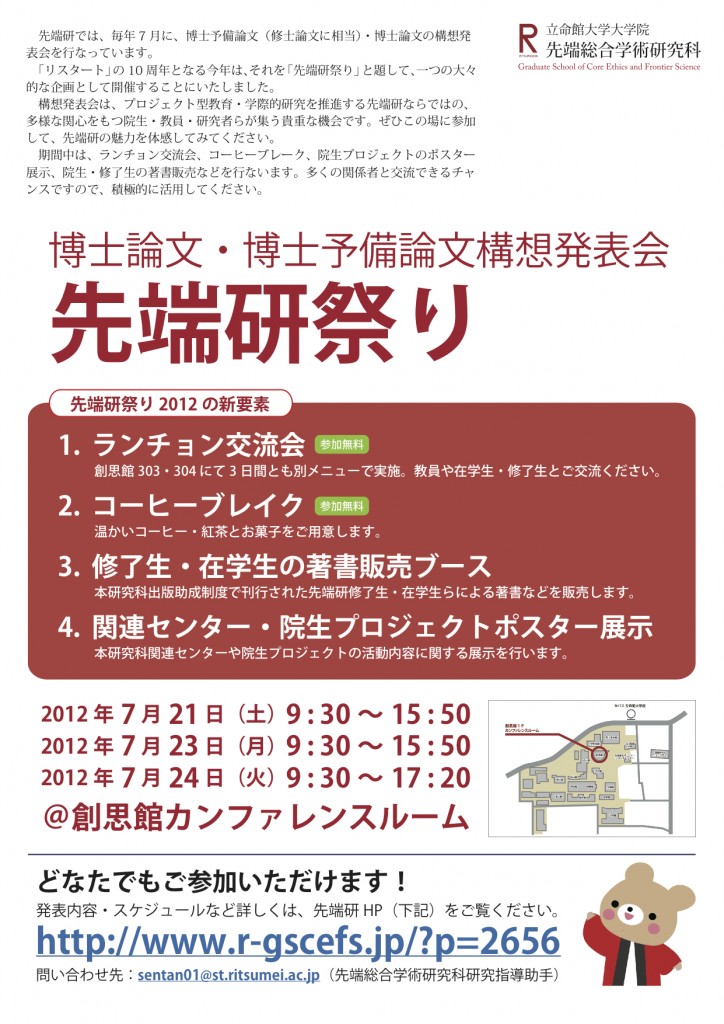

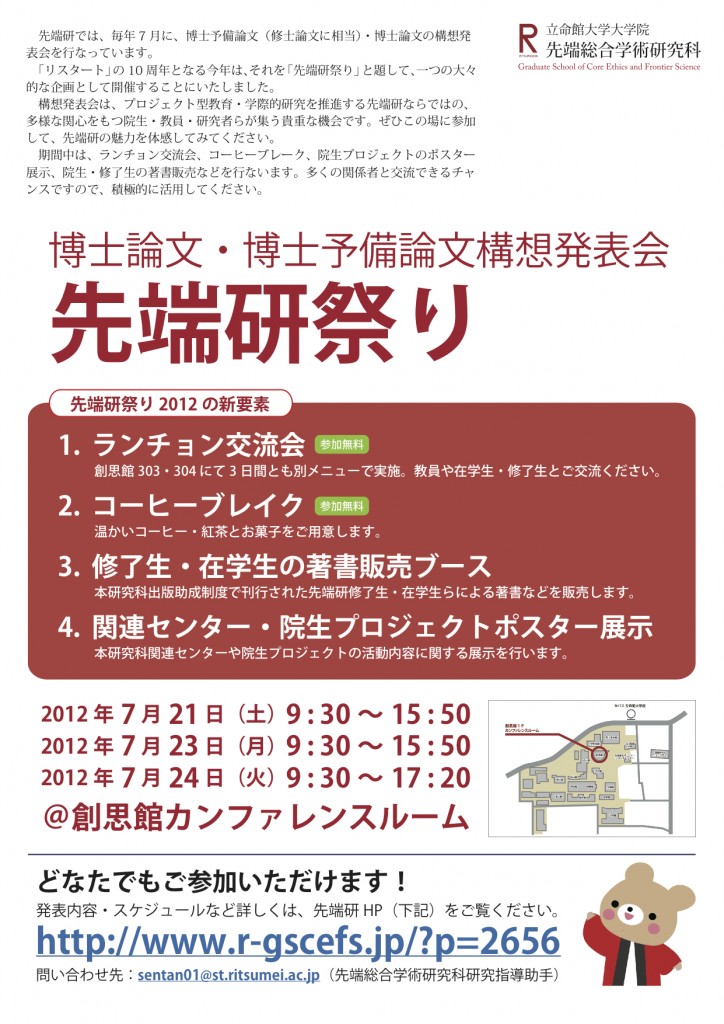

2012年度 博士論文/博士予備論文構想発表会 前期

先端研では、毎年7月に、博士予備論文(修士論文に相当)・博士論文の構想発表会を行なっています。

「リスタート」の10周年となる今年は、それを「先端研祭り」と題して、一つの大々的な企画として開催することにいたしました。構想発表会は、プロジェクト型教育・学際的研究を推進する先端研ならではの、多様な関心をもつ院生・教員・研究者らが集う貴重な機会です。ぜひこの場に参加して、先端研の魅力を体感してみてください。

期間中は、ランチョン交流会、コーヒーブレーク、院生プロジェクトのポスター展示、院生・修了生の著書販売などを行ないます。多くの関係者と交流できるチャンスですので、積極的に活用してください。

PDFファイルダウンロード

PDFファイルダウンロード

2012年度 博士論文/博士予備論文構想発表会 スケジュール

7月21日(土)

09:30~10:20 <博士>

小辻 寿規(公)

『高齢者の社会的孤立と「まちの居場所」に関する社会福祉学的研究』

10:20~11:10 <博士>

仲口 路子(公)

『医療的ケアの系譜』

11:20~11:55 <予備>

坂井 めぐみ(生)

『ライフサイエンスと当事者団体の関係性を日本せきずい基金の動向から考える』

12:50~13:25 <予備>

岸田 典子(公)

『関西障害者運動の現代史 ―楠敏雄を中心に―』

13:25~14:00 <予備>

田中 光輔(表)

『アートプロジェクトにおける民と官の問題 ―文化庁メディア芸術祭京都展の事例研究―』

14:10~15:00 <博士>

田中 真美(公)

『神谷美恵子の長島愛生園での実践における一考察』

15:00~15:50 <博士>

仲尾 謙二(公)

『自動車の利用と個人保有の関係 ―マイカーがもたらしたもの、カーシェアリングがもたらすもの―』

7月23日(月)

09:30~10:20 <博士>

一宮 茂子(公)

『生体肝移植ドナーの経験的世界の研究 ―ドナーの語りから―』

10:20~11:10 <博士>

松田 有紀子(共)

『「女の町」の労働・空間・経営 ―花街・祇園町の<芸>に関する歴史人類学的研究―』

11:20~11:55 <予備>

彭 莱(表)

『中国における日本ビデオゲームの「感染力」』

12:50~13:25 <予備>

中村 雅也(公)

『障害が教育を拓く ―視覚障害教師たちのライフストーリー―』

13:25~14:00 <予備>

下門 史幸(表)

『死体標本展示における倫理と美学の諸問題』

14:10~15:00 <博士>

佐藤 浩子(公)

『医療的ケアを必要とする子どもを支える自治体政策の課題 ―コミュニティデザインの観点から考察する―』

15:00~15:50 <博士>

SASTRE DE LA VEGA DANIEL(表)

『近代京都の日本画家土田麦僊と桃山美術の出会いに関する研究』

7月24日(火)

09:30~10:20 <博士>

松枝 亜希子(公)

『現代日本における薬を巡る社会史』

10:20~11:10 <博士>

吉田 一史美(生)

『近代日本における乳児の生命保護 ―養育者を欠く子どもの生存保障に関する歴史研究―』

11:20~11:55 <予備>

兒嶋 きよみ(共)

『「Global Session」の分析 ―亀岡市の生涯学習英会話講座の事例から―』

12:50~13:40 <博士>

植村 要(公)

『「なおる」ことをめぐるライフストーリー研究 ―スティーブンス・ジョンソン症候群による失明と、手術による視力回復を生きる人たち―』

13:40~14:30 <博士>

越智 朝芳(生)

『オーディオ・ヴィデオ<カセット>レコーダ論 ―作品の製作・上演・受容における磁気メディアを使用した編集の可能性―』

14:40~15:30 <博士>

角崎 洋平(公)

『福祉的貸付の系譜と理論』

15:30~16:20 <博士>

中田 喜一(公)

『オンラインセルフヘルプグループの社会学』

16:30~17:20 <博士>

清水 房枝(公)

『病院で働く看護職の安全な労働環境を守る暴力防止システムの開発』

PDFファイルダウンロード

PDFファイルダウンロード