院生代表者

- 徳永 怜

教員責任者

- 小泉 義之

概要

【目的】

イタリアの政治哲学者ジョルジョ・アガンベンによるホモ・サケルシリーズの文献講読を行う。本年度は『身体の使用ー脱構成的可能態の理論のためにー』(上村忠雄訳.みすず書房.2016)を主要な輪読文献とし、【脱構成】というテーマを基軸に広く「生政治」を問題とする政治哲学、公法学、美学への読解力の向上を目的とする。

【脱構成】とは、アガンベンがアントニオ・ネグリの「構成的権力」を批判する際に提示した戦略である。執行権力が法措定を事実上占領する「例外状態」が常態化した今日において、憲法制定の力としての「構成的権力」に頼ることはもはや袋小路である。【脱構成】はこうした生政治的状況に応答するために、法措定を回避する生の形式の可能性を広く問うものであり、その実践について理論的な考察を行うことが本研究会の任務となる。

【活動】

月例の文献講読を行う。アガンベン読解においては、現代政治哲学における生政治理論の専門用語(統治性、別の生の形式)、公法学の専門用語(構成的権力、構成された権力)、美学の専門用語(ポイエーシス、プラクシス)等、多くの専門知識が求められる。メンバーは報告の過程でこれらの専門知識について適宜調査し、自らの血肉として理論を運用できるよう研鑽に努める。

また、適宜イタリア現代思想を専門とする外部講師等を招聘し、研究指導を仰ぐ。

【意義】

本研究会での研鑽を通じて、メンバーは「生政治」理論を中心とした諸々の専門領野に対する読解力を養うことが期待される。

アガンベンの文献読解は、多様な分野の古典理論を現代の状況に敷衍して思考する際に最良の糧となる。現代思想のバックボーンを構成する、諸々の人文科学領野に対する基礎体力を醸成することは、参加メンバーの研究の質を根底から向上させることに役立つであろう。

「近代思想においては、もろもろのラディカルな政治的変化は「構成的権力(potere costituente (みずからを憲法へと構成する権力・憲法制定権力))」という概念をつうじて思考されてきた。

(…)もし構成的権力には革命、蜂起、新しい憲法、すなわち、新しい法権利を定立し構成する暴力が対応するとしたなら、 脱構成的可能態のためにはまったく別種の戦略を考案する必要があるだろう。それを定義することが来たるべき政治の任務なのである。」(『身体の使用ー脱構成的可能態の理論のためにー』(上村忠雄訳.みすず書房.2016.p.444)

*本研究会は立命館大学先端総合学術研究科の学生を主要メンバーとしつつ、京都大学人間環境学研究科でアガンベンを研究する竹下涼氏や東京都立大学人文科学研究科でバタイユを研究する森優太氏等、複数名の有志も協働で参加する。

活動内容

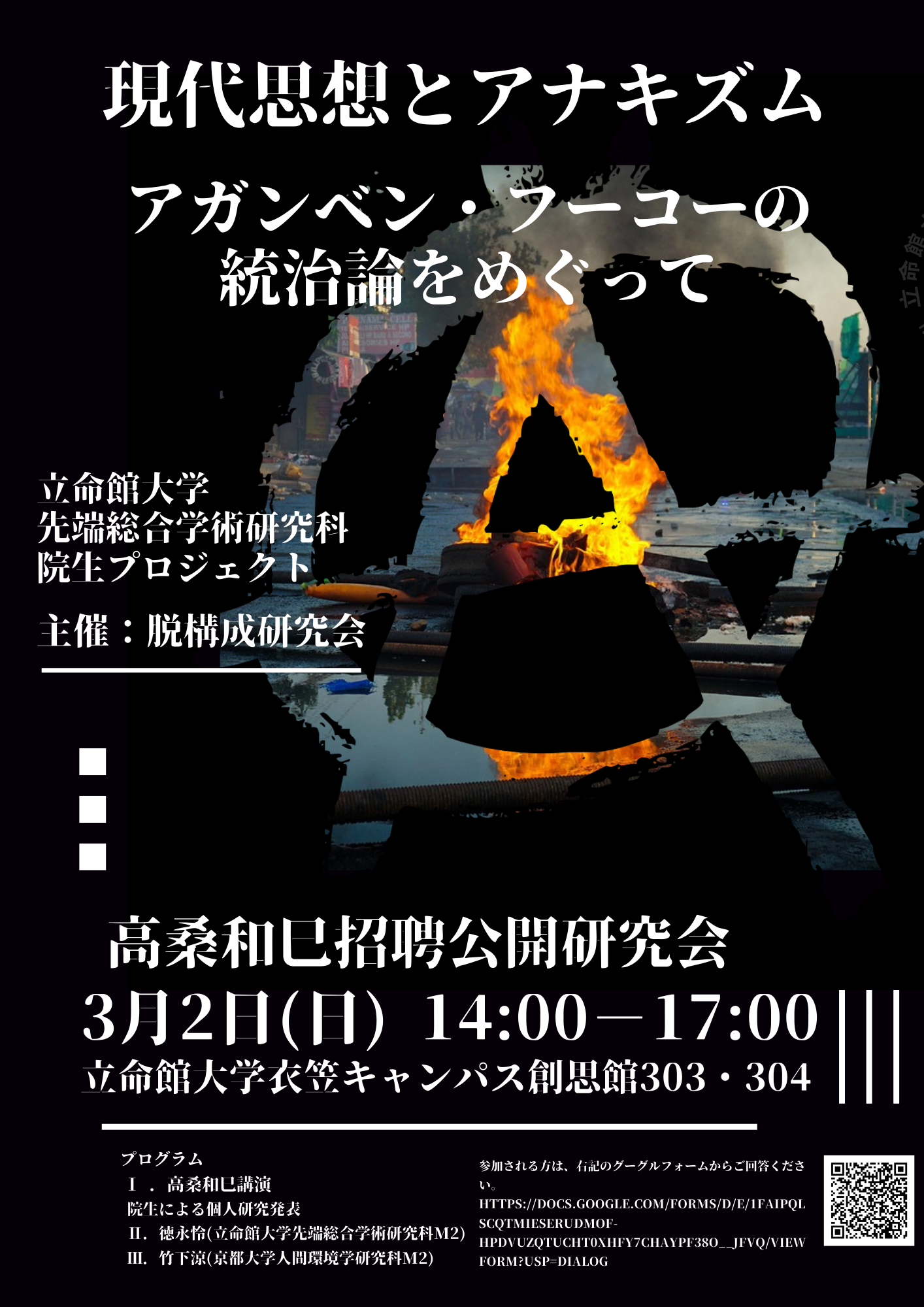

「現代思想とアナキズムーアガンベン・フーコーの統治論をめぐって」

【開催日時・会場】

日時:2025年3月2日(日)14:00~17:00

会場:立命館大学衣笠キャンパス 創思館303・304

【プログラム】

1. 高桑和巳氏 講演

2. 院生による個人研究発表

– II. 徳永怜(立命館大学先端研M2)

– III.竹下涼(京都大学人間環境学研究科M2)

【公開研究会趣旨】

アガンベン『ホモ・サケル』やフーコー『安全・領土・人口』の訳業で知られる高桑和巳氏を招聘し、現代思想とアナキズムの連関について検討する研究会を開催します。

【参加申し込み】

参加申込フォーム:

[Googleフォーム]

【主催】

立命館大学大学院 先端総合学術研究科 院生プロジェクト「脱構成研究会」

【お問い合わせ】

徳永怜 lt1234hi@ed.ritsumei.ac.jp

構成メンバー

徳永 怜

立川 宗一郎

今井 友哉

談 拉成

曲 虹霖

.jpeg)

.jpg)