国際的な教育研究機関の拠点連携化

=ハブ機能化を通じた東アジア教育研究拠点・ネットワーク化構

成果発信・国際展開の背景から、我が先端総合学術研究科では、すでに組織間の連携協定を結んでいるベルガモ大学大学院複雑性認識論人類学研究所(CERCO、イタリア)、複数回の国際交流企画を開催しているエジンバラ大学(イギリス)、障害学の世界的権威であるコリン・バーンズ氏を中心として国際的な研究展開をするリーズ大学のDisability Studies Center(イギリス)、この数年緊密な研究拠点連携を図ってきた京機大学(韓国)・大邱大学(韓国)・韓国DPI(障害者インターナショナル)・韓国障害学研究会、2008年度に国際シンポジウムを開催して連携を図ってきた韓国・台湾・モンゴルのALS協会、2007年ならびに2008年度に国際シンポジウムを開催したマッギル大学(カナダ)、カルガリー大学(カナダ)などとの国際的な教育研究機関の連携を行っている。

そして、リーズ大学のDisability Studies Centerと国際的な教育研究連携化を行うと同時に、そこで得た知と技法を韓国の京機大学や大邱大学等に向けて発信し、また韓国の障害学の状況を国際的に情報発信するなどの「拠点連携化=ハブ機能化」を目指しているところである。今後はこうした国際的な教育研究機関の拠点連携化=ハブ機能化を通じた東アジアの教育研究拠点のネットワーク化の構築を試み、世界的な教育研究機関の中心拠点の位置につき、国際的に真に評価される研究者を養成する。

(『2010年度研究推進強化施策申請書』より抜粋一部変更)

研究連携先機関

- ベルガモ大学大学院複雑性認識論人類学研究所(CERCO、イタリア)

- エジンバラ大学(イギリス)

- リーズ大学Disability Studies Center(イギリス)

- 京機大学(韓国)

- 大邱大学(韓国)

- 韓国DPI(障害者インターナショナル)韓国障害学研究会

- モンゴルALS協会

- マッギル大学(カナダ)

- カルガリー大学(カナダ)

先端総合学術研究科の現在

先端総合学術研究科は、2003年4月の開設以来、その設置理念の通り、現在における新たな時代の先端的なテーマや問題に取り組む研究者を養成するために、特定学部を基礎とするのではない「独立研究科」とし、そして「プロジェクト型大学院」として研究所・センター群と連携しつつプロジェクトを遂行しながら教育研究を行ってきた。

こうした“「プロジェクト型大学院」の特徴を踏まえ、2005年には文部科学省・魅力ある大学院教育イニシアティブ(大学院GP) として「プロジェクトを基礎とした人社系研究者養成」(2005年)が採択された。さらに、2007年には文部科学省グローバルCOE「生存学」創成拠点(~2011年度迄)に選ばれている。また、科学研究費補助金等での研究プロジェクトを展開しつつ教員と大学院生が一体となった教育研究活動を展開している。

そして、国際会議や国内外のシンポジウム、学会大会、院生プロジェクト、各種研究会(院生が主体となって企画・運営する公募研究会を含む)で報告し、本研究科編集・発行『コア・エシックス』での論文発表、学術雑誌等での論文発表、生存学研究センター編集『生存学』(生活書院から年1回刊行)や『生存学研究センター報告』(この3年間で13冊刊行)の発行など、極めて精力的にその成果を発信してきた。このような「テーマ中心のプロジェクト研究」に教員・大学院生が積極的に参加することによって先端的な研究者養成教育を行う先端研は開設から僅か7年間で極めて大きな成功をおさめてきた。

これらの教育指導体制をもと(1)~(2)を実現している。

(1)39名もの優秀な博士号取得者を輩出してきた実績とその取り組み

プロジェクトへの積極的な研究参加を通じて大学院生を「優秀な研究者」に育て上げるのが教学面での本研究科のミッションであり、その研究科設立の理念に従い、これまで数多くの優秀な博士学位取得者を短期間のうちに輩出してきた。実際、2005年度~2009年度の5年間で博士号(学術)取得者39名(予定者も含む)を輩出する。それら博士号取得者の数は2005年度1名、2006年度4名、2007年度9名、2008年度13名(乙号2名)、2009年度12名(予定も含む)と着実に増加してきている。こうした博士号を取得した修了生たちがPDやRAやライティングスタッフとなって研究プロジェクトを企画・運営する中核になるような「キャリアパス形成支援プログラム」を展開している。こうした実質的かつ効果的なキャリアパス形成支援によって39名の博士号取得者のうち大学教員・日本学術振興会特別研究員PD・衣笠研究機構PDなどの職についている者は6割以上になっている。

(2)プロジェクトと連動した研究成果の国際的教育研究機関の連携に向けての取り組み

プロジェクトと連動した研究成果とその成果の国内外における発信は、直近の3年間(2007~2009年度)に限っても圧倒的な数になっている。論文・著書等の著作は合計1170(うちGCOEの成果は900)、学会報告等は790(うちGCOEの成果は702)。博士号取得者は34名(予定を含む)。日本学術振興会特別研究員は22名(PDも含む)。主な刊行物や国際的研究機関に向けての取り組みも極めて目覚しい展開をしている。

この様な一連の成果を踏まえ、本研究科研は、(3)~(5)を進めている。

国際的な教育研究機関の拠点連携化

=ハブ機能化を通じた東アジアの教育研究拠点のネットワーク構築

以上のような成果発信・国際展開の背景から、先端研では、すでに組織間の連携協定を結んでいるベルガモ大学大学院複雑性認識論人類学研究所(CERCO、イタリア)、複数回の国際交流企画を開催しているエジンバラ大学(イギリス)、障害学の世界的権威であるコリン・バーンズ氏を中心として国際的な研究展開をするリーズ大学のDisability Studies Center(イギリス)、この数年緊密な研究拠点連携を図ってきた京機大学(韓国)・大邱大学(韓国)・韓国DPI(障害者インターナショナル)・韓国障害学研究会、2008年度に国際シンポジウムを開催して連携を図ってきた韓国・台湾・モンゴルのALS協会、2007年ならびに2008年度に国際シンポジウムを開催したマッギル大学(カナダ)、カルガリー大学(カナダ)などとの国際的な教育研究機関の連携を行っている。そして、リーズ大学のDisability Studies Centerと国際的な教育研究連携化を行うと同時に、そこで得た知と技法を韓国の京機大学や大邱大学等に向けて発信し、また韓国の障害学の状況を国際的に情報発信するなどの「拠点連携化=ハブ機能化」を目指しているところである。また、国内では大阪大学コミュニケーションデザイン・センターや東京大学GCOEほか国内で先進的研究を展開している教育研究機関との共同企画・連携の実績がある。

今後はこうした国際的な教育研究機関の拠点連携化=ハブ機能化を通じた東アジアの教育研究拠点のネットワーク化の構築を試み、世界的な教育研究機関の中心拠点の位置につき、国際的に真に評価される研究者を養成する。

当事者・支援者がより積極的に研究を展開するための推進プログラ

先端研では在籍する10名以上の障害学生と一体となって、教学的な障害学生支援のスキームとは別に、「障害学生支援」の具体的技法や制度設計や運用方法、そのための社会的仕組みについて極めて先駆的な研究を行ってきた。いわば当事者や支援者である大学院生が必要な支援の方法を自ら試行的に整備しつつ、それを研究としてまとめ、その成果を国際的に発信していく教育研究展開である。その成果は全国的にも国際的にも注目されている。実際、その成果は国内外の各種企画や『生存学研究センター報告6』に結実している(『センター報告6』は当初1000部刊行したが、反響が大きかったため1000部増刷したのち、2010年3月に「増補改訂版」を『生存学研究センター報告12』として刊行)。加えて、国際的にも大きな反響を呼んだため、韓国語訳の報告書を刊行する予定である。

こうした当事者・支援者による研究推進プログラムの展開には、

①活字版では利用しづらい視覚障害学生が書籍や論文をテキストデータ化していく支援技法とその制度設計に関する研究(障害支援研究プロジェクト)

②ALSほかの難病の人たちの生活支援方法やITを活用した情報交流方法を自ら試行的に実践しつつ、その研究を深化させていく研究(難病支援研究プロジェクト)

③膨大な多言後のテキストデータを集約・掲載することを通じて障害者等のアクセシビリティを保障すると同時に、英語・韓国語・中国語での情報発信を行うことで日本語を使用する人たちだけではなく東アジアの人たちにも大きく寄与するホームページを発展させること(情報発信・情報保障研究プロジェクト)、などがある。

先端研は、これらの具体的かつ実効的な取り組みを通じて、国際的にも評価され得る当事者・支援者による研究推進プログラムを展開してきた。実際、国際的患者組織で活動し、国内外で極めて高い評価を得ている複数の院生が研究を重ねている(うち1名は第41回大宅壮一ノンフィクション大賞受賞)。

(5)それらの拠点連携化と当事者・支援者研究推進プログラムのための研究資源の充実化と研究環境の整備

「国際的な教育研究機関の拠点連携化=ハブ機能化を通じた東アジアの教育研究拠点のネットワーク化の構築」、「当事者・支援者による研究推進プログラムの展開」は言うまでもなく「研究資源の充実化と研究環境の整備」なくして困難である。例えば、東アジアの教育研究拠点の連携化は英語・韓国語・中国語などの多言語でプロジェクトをマネジメントできる人材が不可欠である(国際的教育研究機関の拠点連携化プロジェクト・マネージャー)。

また、国際連携を実質的に推進する「拠点連携化研究員」を複数名雇用しなければその発展的推進は望めない。加えて、障害支援・難病支援研究プロジェクトは複数の作業に跨るため、それらを効果的に管理・運用・記録化し、ホームページ等でその情報を発信できるような高いマネジメント能力を有する人材が必要となる(当事者・支援者研究推進プロジェクト・マネージャー)。その他にも学習IT環境の整備、出版助成制度、独自刊行物の多言語発信、東アジア学術アーカイブの仕組みなどが必要である。

こうした研究資源の充実化と研究環境の整備によって「当事者・支援者による研究推進プログラムの展開」が行われることではじめて真に実りのある「東アジアの教育研究機関の拠点連携化」が可能となるのである。

研究政策として本研究科では「プロジェクト型大学院の教育研究体制をもとに国際的教育研究機関との連携」という特徴ある研究を進展させてきた。そして、現在における研究政策上の

第一の課題は、それらの「連携」を2つの組織間で完結させず、東アジア圏域の教育研究機関へと繋ぎ、より複数的かつ有機的な拠点連携化=ハブ機能化を図ることで、欧米と東アジアを接続する中心拠点となることである。

第二の課題は、それら東アジアへの研究展開を視野に入れ、本研究科の基盤的研究・基礎研究を支える「当事者・支援者等との協働的・共同的な研究」を多言語で発信し、また多言語の資料を集積して世界に向けて発信することである。

第三の課題は、上記の拠点連携化と当事者・支援者研究支援プログラムを効果的に進展させる研究科独自の仕組みを充実化・整備することを中長期的視点から構想し続けることである。

(『2010年度研究推進強化施策申請書』より抜粋一部変更)

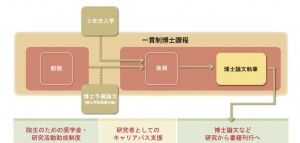

先端総合学術研究科では、領域横断的なカリキュラムによる講義・演習から構成されている一貫制博士課程を採用している。院生たちは、1、2年次に開設される「プロジェクト予備演習」に参加しながら博士予備論文の仕上げに専念します。この間、個別プロジェクト、研究会などに准メンバーとして参加します。博士予備論文は、プロジェクト研究に正式に共同研究者として参加するための資格審査の材料となります。

博士予備論文の審査に合格すると、その院生はもはや準メンバーではなく正式な共同研究者として、4つのテーマ領域からなる「プロジェクト演習」を中心として、立命館大学の研究所・センター群によって構成されている研究会、グローバルCOE拠点、科学研究費補助金、立命館大学研究助成(R-GIROなど)による共同研究など多様なプロジェクト研究そのものの運営にあたって中核的な役割を果たすことになります。すなわち、計画的に研究を推進する日々の活動の一翼を担いつつ、研究会や学外の諸学会等における成果発表を着実に積み重ねていくことになるのです。

プロジェクト型大学院

―ディシップリンからテーマへの転換―

日本の大学制度は今、近代化の初期に大学が創設されて以来、もっとも大きな変革の時代に直面している。学部から大学院までの教育研究システム全体が、国際的な水準を視野に入れた根底的な見直しをせまられている。高度な専門職技能の養成と、新たな時代の問題に取り組む研究者の養成がもとめられているのである。この新たな時代の研究者の養成に向けて立命館大学が提起しているのが先端総合学術研究科の構想である。

基本的に学部の上に置かれた現在の大学院は、明治以来の近代的学問体系にのっとったディシプリン、すなわち専門分野の区分に基づいて構成されている。先端総合学術研究科は、20 世紀から今世紀に引き継がれた新たな質の、先端的なテーマに取り組む研究者の養成のために、特定学部を基礎とするのではない独立研究科とする。独立研究科としてディシプリンの総合化をはかり、また、研究所・センター群との連携によるプロジェクト研究における教育によって、大学院教育と先端的で総合的な研究との緊密な結合を実現することを基本的な狙いとしている。

(2003 年先端総合学術研究科開設文書から抜粋し、一部変更)

多様なプロジェクトが織りなす新しい大学院教育それ自体が一個の壮大なプロジェクトです

立命館大学の研究所・センター群は、これまでもプロジェクト研究によって多くの成果を上げてきました。こうしたプロジェクト研究を大学院教育に結びつけることは、それ自体がひとつのプロジェクトといっても過言ではありません。

プロジェクト型の教育・研究システムは、ほぼ月に1回のテーマごとの合同研究会や個別のプロジェクト、院生それぞれの課題に応じたフィールド調査、メディア制作などを通じて、新たな研究の潮流を生み出すことを目標とします。また研究会は専任スタッフを中心に学内外の第一線の研究者たち、さらにそのときどきのゲスト参加者を交えて開催され、研究ネットワークを形成します。

院生たちは、1、2年次には研究の基礎的な力を身につける勉強をしながら、こうした研究会や個別プロジェクトに準メンバーとして参加します。1、2年次に開設されるプロジェクト予備演習は、研究会やプロジェクトの各テーマに密接に関連して、テーマごとの基礎的な研究手法を身につける科目です。プロジェクト予備演習を担当する教員は、研究プロジェクトの一翼を担いつつ、テーマと院生ひとりひとりの問題意識を結びつける役割をもっています。2年次後期にはプロジェクト担当者自身が担当するプロジェクト予備演習で、博士予備論文の仕上げに専念します。期末に提出される博士予備論文は、プロジェクト研究に正式に共同研究者として参加するための資格審査の材料となります。

博士予備論文の審査に合格すると、その院生はもはや準メンバーではなく正式な共同研究者として、プロジェクト研究そのものの運営にあたって中核的な役割を果たすことになります。すなわち、計画的に研究を推進する日々の活動の一翼を担いつつ、、研究会や学外の諸学会等における成果発表を着実に積み重ねていくことになるのです。

― 読んで書く ―

先端総合学術研究科は2003年4月に創設された5年一貫制博士課程の大学院です。本研究科は2023年に20周年を迎え、その区切りを経て、2024年度より研究科長を私が務めることとなりました。任期は3年です。よろしくお願い致します。

本研究科は大学院のみの組織であり、学部を持ちません。このような大学院を本学では独立研究科と呼びます。

個人的な振り返りをお許しいただくならば、私がここ「先端研」に着任したのは2012年、東日本大震災の翌年でした。それから10年以上の歳月が経ちました。

そのときは私が最も若い教員でした。初めて教授会に出席したときの感覚が蘇ってきます。そこで交わされる、しっかりと手続きを踏んだ「会議の言説」に初めて触れ、こういう場で何かを言うなんてできるのだろうかと戸惑ったのを覚えています。しかし気がついたら、意見を言うようになっていました。人間というのは慣れるものです。

その後、2019〜20年度に副研究科長を担当することになりました。そのときの研究科長は小泉義之先生でした。同じくフランスの哲学を専門とする小泉先生の、裏方の仕事におけるさまざまな表情から、多くのことを学びました。

本研究科の当初からのメンバーである小泉先生と西成彦先生は、2024年度を最後に立命館での教職を引退されました。

2023年には、先端研を長らく支え、日本における障害学、マイノリティの諸研究のまさしく先端を開拓してこられた立岩真也先生が急逝されました。あまりにも大きな喪失であり、言葉になりません。

町が変わっていくように、教育研究の空間も変わっていきます。

異動された方々もおり、新たなメンバーも加わって更新されていきながら、先端研はその名にふさわしい場であるべく努めてまいりました。

それにしても、気がついたら、一番年少だった僕が責任を担わなければいけない時代になっていて——それは近い時期にここにやってきた、ほぼ同世代の小川さやかさんもそうなのですが——奇妙な感覚を覚えています。

2024年度には、哲学・倫理学をご専門とする戸谷洋志先生が着任されました。

2025年度春からは、紛争地域における「移行期正義」の問題を研究されてきた、社会学をご専門とする阿部利洋先生が着任され、主に公共領域を担当されます。そして秋学期より、社会思想を専門とし、グレーバーやクラストルの翻訳等を通じて文化人類学の知識もお持ちの酒井隆史先生が着任され、主に共生領域を担当されます。

この間、たくさんの学生たちがここを旅立ち、いろいろな立場で活動しています。研究者、大学教員を多数輩出してきたことはもちろん、多様な形で社会に関わる人々がいます。個性的な面々だと思います。

学生の皆さんと議論していると、まだ自分が大学院時代の延長線上にいるような感覚があり、教員というより、チューターのような感覚で仕事をしてきたのかもしれません。しかし、気がついたら自分もそれなりの年齢になってしまった。

震災の直後に関西に来て、そしてコロナ禍があり(まだ終わっていませんが)、戦争が起き、格差の拡大や気候変動といった深刻な状況が地球を覆っています。2030年が節目として意識されています(いわゆるSDGsの目標年)。

本研究科は、ディシプリン=専門分野を横断して、各人の問題意識による研究プロジェクトを展開していくという研究・教育姿勢を方針としています。それは、「学問とは何か」自体の問い直しを含むような姿勢だと思っています。

研究するということを人類史的にどのように考えていくかが改めて、根本から問われている状況が現在です。特定の研究対象に取り組むだけでなく、学問的知識、推論、コミュニケーションを人々のあいだでどのように活かしていくか。本研究科は当初よりそうした問い直しを行ってきました。

世界は急速に変化しています。

本研究科は、人文・社会系の研究が主ですが、従来の方法が今後も維持できるかは予断を許しません。昨年度、この挨拶文において私は、いわゆるAIの技術は、学問のあり方にも大きな影響を及ぼす「ことになるでしょう」と書きました。今、その時点での文章に修正を施しているのですが——それは「私」が、手作業で行っています——、ここは書き換えなければならないでしょう。AIが引き起こしているデジタル情報の取り扱いの革命的変化は、まさに現在進行形で学問のあり方を変えつつある、というふうに。それによって、知的生産の社会的、倫理的位置づけも変動しています。

「先端」を名乗る以上、我々の大学院は、変化する世界において提示されるべき学問像を探求する場でなければなりません。

しかし、だからこそ、ここでの教育はつねに基礎を重視し続けるべきだと私は考えています。文系の大学院とは、「読んで書くこと」を深める場所です。

これからも人間は「読んで書くこと」を続けるのでしょうか。それも不確かな状況になりつつあると思います。言葉を信じること——いつか、情報のノイズがあまりにも増え、エントロピーが高まって、それがどういうことであったかがわからなくなる時代が来るのかもしれません。

そうだとしても、言葉を用いて人が人に何かを伝える、言葉によって人を信じるということ、それが人類史において最大の重要性を持ってきたということを、いかなる未来予想があろうとも、継承するべく努力を続けなければならないと私は思います。

ここには多様なテーマを持った人々が集まってきます。そして、それを形にしようとする。つまり書こうとする。私たち教員もまた、読み続け、書き続けています。

ここは、言葉と向き合うためのひとつの空間です。

2025年4月1日

千葉 雅也

歴代研究科長からのメッセージ

2003~2005年度 渡辺公三教授

2006~2008年度 西成彦教授

2009~2011年度 小泉義之教授

2012~2014年度 松原洋子教授

2015~2017年度 西成彦教授

2018~2019年度 小泉義之教授

2020~2023年度 美馬達哉教授