- 国際コンファレンス「忍び寄るカタストロフィ-その多様性と遍在性-」

国際コンファレンス「忍び寄るカタストロフィ-その多様性と遍在性-」 の日程、プログラムを公開しました。

===================

-開催日時:2015年3月23日(月)24日(火)・25日(水)

-会場:立命館大学衣笠キャンパス創思館カンファレンスルーム

-世話人:Paul Dumouchel, 井上彰(以上本学先端総合学術研究科), 後藤玲子 (一橋大学経済研究所)

-お問い合わせ先:justiceandcatastrophe[@]gmail.com - ピーター・ホルワード氏講演会

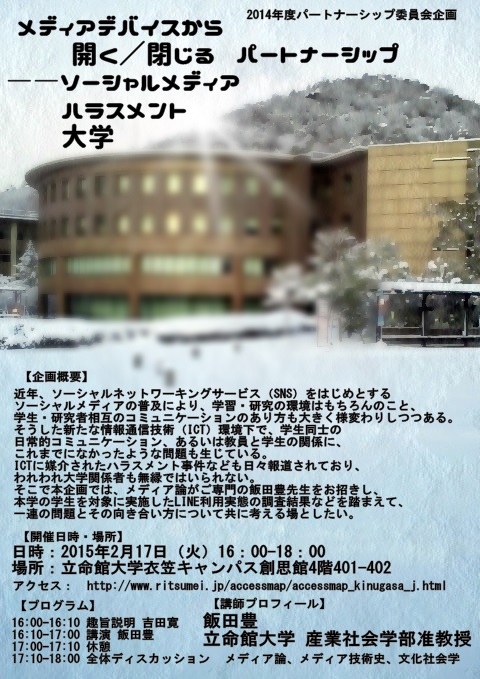

ピーター・ホルワード氏講演会「ジル・ドゥルーズと政治」の日程を公開いたしました。 - パートナーシップ委員会企画『メディアデバイスから 開く/閉じる パートナーシップ――ソーシャルメディア・ハラスメント・大学』

パートナーシップ委員会企画『メディアデバイスから 開く/閉じる パートナーシップ――ソーシャルメディア・ハラスメント・大学』の日程を公開しました。 -

ワークショップ「踏みとどまる思考――『動きすぎてはいけない』を読む」

ワークショップ「踏みとどまる思考――『動きすぎてはいけない』を読む」の日程を公開しました。

企画概要

近年、ソーシャルネットワーキングサービス(SNS)をはじめとするソーシャルメディアの普及により、学習・研究の環境はもちろんのこと、学生・研究者相互のコミュニケーションのあり方も大きく様変わりしつつある。そうした新たな情報通信技術(ICT)環境下で、学生同士の日常的コミュニケーション、あるいは教員と学生の関係に、これまでになかった ような問題も生じている。ICTに媒介されたハラスメント事件なども日々報道されており、われわれ大学関係者も無縁ではいられない。

そこで本企画では、メディア論がご専門の飯田豊先生をお招きし、本学の学生を対象に実施したLINE利用実態の調査結果などを踏まえて、一連の問題とその向き合い方について共に考える場としたい。

※クリックで拡大します

開催日時・場所

日時:2015年2月17日(火)16:00-18:00

場所:立命館大学衣笠キャンパス創思館4階401-402

アクセス: http://www.ritsumei.jp/accessmap/accessmap_kinugasa_j.html

【プログラム】

16:00-16:10 趣旨説明 吉田寛

16:10-17:00 講演 飯田豊

17:00-17:10 休憩

17:10-18:00 全体ディスカッション

プログラム終了後に懇親会を予定

院生代表者

- 時 嘉賓

教員責任者

- 井上 彰

企画目的・実施計画

先生の方々は「台湾」のことをよくご存じですか?嘗て「フォルモサ(麗しの島)」と呼ばれるこの小さな島は400年に近い激動の歴史を持っています。特にグローバル化が激しく進む現在、台湾という政治実体を国際社会から孤立することはすでにできなくなったし、「台湾」を研究する際、常に国際的な視点を持たないと島内に変わり続ける現象を理解することは難しいと思います。だが、台湾研究という分野自体がとても若く、しかもほとんどは政治・経済・外交といった三つの方面に集中しており、それ以外の課題に関して研究活動を行なっている研究者たちはいつも孤独を感じています。もしお互いに話し合える場所があるとしたら、きっとより全面的に台湾を認識することが可能ではないでしょうか。さらに、大陸出身者である私にとって、直接に台湾人と交流する機会は非常に貴重で、両岸の関係を円滑に維持するために、うまくコミュニケーションをとるのが第一歩だと言われるように、この「台湾研究会」に含まれた意義が絶大だと言っても良いだろう。要するに、相手の声をきちんと聞き、それぞれの研究テーマの枠を超えて、中国大陸と台湾といった異なる立場から「心平気和(心を平らに、気を和らげる)」でフォルモサの美しさを語り、400年の歳月に潜む喜怒哀楽を味わうことは最大の目的です。

構成メンバー

- 時 嘉賓(先端総合学術研究科公共領域2013年度入学)

- 陳 昇延(国際関係研究科(前期) Global Cooperation Program)

- 王 馨敏(国際関係研究科(前期) Global Cooperation Program)

- 任 慕(国際関係研究科(後期) Global Cooperation Program)

院生代表者

- 彭 莱

教員責任者

- 吉田 寛

企画目的・実施計画

本研究会の目的は、ゲーム、映画・映像、マンガ、アニメなどコンテンツ分野に関する歴史・変遷・現状を巡って、特にグローバルな視点から、既存のコンテンツや視覚文化に対する理解を深めながら、将来性を検討することである。

本研究会においては、個々分野の分析だけではなく、多数のコンテンツを横断的に概括し、今後コンテンツや視覚文化における研究の方向と課題の提出を試みる。また、申請者共はこの研究会を媒介として、各分野に関心を持つメンバーの交流・支援のためのネットワークの基礎を構築する。

構成メンバー

- モリ カイネイ(先端総合学術研究科共生領域2009年度入学)

- 川崎 寧生(先端総合学術研究科表象領域2009年度入学)

- ホウ ライ(代表者)(先端総合学術研究科表象領域2010年度入学)

- リョウ ウキ(研究分担者)(先端総合学術研究科生命領域2012年度入学)

- ラン ブンセイ(先端総合学術研究科生命領域2013年度入学)

- 千葉雅也准教授の著書『動きすぎてはいけない――ジル・ドゥルーズと生成変化の哲学』(河出書房新社、2013年)が、『表象09――音と聴取のアルケオロジー』の書評に取り上げられました(評者:江川隆男〔立教大学教授](2015/03))

- 西成彦教授の著書『バイリンガルな夢と憂鬱』(人文書院、2014年)の書評が、『毎日新聞』書評欄に掲載されました(評者:池澤夏樹〔作家〕(2015/01/11))

- 本研究科修了生、大野光明さんの著書『沖縄闘争の時代1960/70』(人文書院、2014)の書評が毎日新聞(11/16書評欄)に掲載されました。

- 千葉雅也准教授の著書『別のしかたで ツイッター哲学』の書評が、『週刊読書人』に掲載されました(評者:佐々木敦〔批評家〕(2014/09/26))。→リンク

- 千葉雅也准教授が著書『別のしかたで ツイッター哲学』の出版に関連して『朝日新聞』の「著者に会いたい」欄に掲載されました(「「仮の輪郭」を選び取る」(2014/7/27))。→リンク

- 修了生、元研究指導助手・永田貴聖(現・本学専門研究員)さんの著書『トランスナショナル・フィリピン人の民族誌』が『東南アジア―歴史と文化』43号(東南アジア学会 山川出版社刊行)に石井正子准教授(大阪大学大学院人間科学研究科)による新刊書紹介として掲載されました。リンク(amazon)→リンク

永田さんの著書はこれまでにもいくつかの学術誌(『文化人類学』ほか)に書評として掲載されています。→リンク - 立岩真也教授の著書『造反有理――精神医療現代史へ』の書評が、『北海道新聞』に掲載されました(評者:石原孝二〔東京大学大学院准教授〕「資料で示す「停滞」の背景」(2014/01/26))。→リンク

- 本研究科修了生の川口有美子さんが藤原書店主催の第9回「河上肇賞」の奨励賞を受賞しました!→リンク

企画概要

立命館大学大学院先端総合学術研究科では、「踏みとどまる思考――『動きすぎてはいけない』を読む」と題して、千葉雅也氏の著書『動きすぎてはいけない:ジル・ドゥルーズと生成変化の哲学』の書評ワークショップを開催いたします。コメンテーターとして、分析哲学をご専門とする山口尚氏(京都大学非常勤講師)をお迎えいたします。

予約不要、参加無料、学外の方も御参加いただけますので、ぜひお越しください。

開催日時・場所

-

日時:1月31日(土)14:00~

場所:立命館大学衣笠キャンパス創思館303・304号室

内容:14:00~14:50 山口氏によるコメント「非意味の意味の可能性――『動きすぎてはいけない』への応答」

15:00~15:50 千葉氏からの応答「意味をもちすぎない切断」

(千葉氏と山口氏の対談形式)

16:00~16:50 全体討議 - 主催

立命館大学大学院先端総合学術研究科

2013年度(遡及) 博士学位審査(甲号)公聴会

以下のとおり公聴会を実施いたします。

なお、やむを得ぬ事情のあるときを除き、

先端総合学術研究科大学院生は全員参加を原則としています。

■ 学位審査申請者:大貫 菜穂(表象)

学位申請論文名:「変身装置としての「ほりもの」―イレズミの絵画的・文学的表象分析―」

日時: 2014年 7月 3日(木)11時00分~

場所: 創思館カンファレンスルーム

審査委員:

【主査】吉田 寛 准教授 (立命館大学先端総合学術研究科)

【副査】岸 文和 教授 (同志社大学文学部美学芸術学科)

【副査】千葉 雅也 准教授 (立命館大学先端総合学術研究科)

【副査】渡辺 公三 教授 (立命館大学先端総合学術研究科)

■ 学位審査申請者:一宮 茂子(公共)

学位申請論文名:「生体肝移植ドナーの意味付与―肯定感と否定感を分かつもの―」

日時: 2014年 7月 3日(木)17時00分~

場所: 創思館カンファレンスルーム

審査委員:

【主査】立岩 真也 教授 (立命館大学先端総合学術研究科)

【副査】西村 ユミ 教授 (首都大学東京大学院人間健康科研究科)

【副査】上野 千鶴子 教授 (立命館大学先端総合学術研究科)

【副査】小川 さやか 准教授 (立命館大学先端総合学術研究科)

■ 学位審査申請者:由井 秀樹(生命)

学位申請論文名:「日本における不妊治療と非配偶者間人工授精の導入をめぐる歴史研究」

日時: 2014年 7月 4日(金)11時00分~

場所: 創思館カンファレンスルーム

審査委員:

【主査】松原 洋子 教授 (立命館大学先端総合学術研究科)

【副査】林 真理 教授 (工学院大学基礎・教養教育部門)

【副査】天田 城介 教授 (立命館大学先端総合学術研究科)

【副査】小泉 義之 教授 (立命館大学先端総合学術研究科)

■ 学位審査申請者:田邉 健太郎(表象)

学位申請論文名:「音楽作品の存在論的探求―分析美学の観点から―」

日時: 2014年 7月 4日(金)18時00分~

場所: 創思館カンファレンスルーム

審査委員:

【主査】吉田 寛 准教授 (立命館大学先端総合学術研究科)

【副査】松崎 俊之 教授 (石巻専修大学人間学部人間文化学科)

【副査】小泉 義之 教授 (立命館大学先端総合学術研究科)

【副査】竹中 悠美 准教授 (立命館大学先端総合学術研究科)

■ 学位審査申請者:吉田 一史美(生命)

学位申請論文名:「近代日本における乳児の生命保護―婚外子の生存保障としての養子制度に関する歴史研究―」

日時: 2014年 7月 10日(木)11時00分~

場所: 創思館カンファレンスルーム

審査委員:

【主査】松原 洋子 教授 (立命館大学先端総合学術研究科)

【副査】津崎 哲雄 教授 (京都府立大学公共政策学部)

【副査】小泉 義之 教授 (立命館大学先端総合学術研究科)

【副査】渡辺 公三 教授 (立命館大学先端総合学術研究科)

■ 学位審査申請者:田中 壮泰(共生)

学位申請論文名:「戦間期ポーランドのユダヤ系文学研究―異文化接触と複数言語使用の観点から―」

日時: 2014年 7月 15日(火)13時00分~

場所: 創思館カンファレンスルーム

審査委員:

【主査】渡辺 公三 教授 (立命館大学先端総合学術研究科)

【副査】沼野 充義 教授 (東京大学文学部言語文化学科)

【副査】小泉 義之 教授 (立命館大学先端総合学術研究科)

【副査】吉田 寛 准教授 (立命館大学先端総合学術研究科)

■ 学位審査申請者:大谷 通高(公共)

学位申請論文名:「日本における犯罪被害者の法的救済の歴史と理論」

日時: 2014年 7月 15日(火)14時30分~

場所: 創思館カンファレンスルーム

審査委員:

【主査】立岩 真也 教授 (立命館大学先端総合学術研究科)

【副査】佐藤 恵 准教授 (法政大学キャリアデザイン学部)

【副査】天田 城介 教授 (立命館大学先端総合学術研究科)

【副査】小泉 義之 教授 (立命館大学先端総合学術研究科)

■ 学位審査申請者:植村 要(公共)

学位申請論文名:「視力回復手術を受けたスティーブンス・ジョンソン症候群による中途失明者のナラティブにおける「治療」についての障害学的研究―当事者性を活用したインタビュー調査から―」

日時: 2014年 7月 15日(火)16時00分~

場所: 創思館カンファレンスルーム

審査委員:

【主査】立岩 真也 教授 (立命館大学先端総合学術研究科)

【副査】熊谷 晋一郎 特任講師 (東京大学先端科学技術センター)

【副査】天田 城介 教授 (立命館大学先端総合学術研究科)

【副査】松原 洋子 教授 (立命館大学先端総合学術研究科)

■ 学位審査申請者:片山 知哉(公共)

学位申請論文名:「所与の選択―こどもの文化選択をめぐる規範理論―」

日時: 2014年 7月 15日(火)17時30分~

場所: 創思館カンファレンスルーム

審査委員:

【主査】立岩 真也 教授 (立命館大学先端総合学術研究科)

【副査】高岡 健 准教授 (岐阜大学医学部)

【副査】井上 彰 准教授 (立命館大学先端総合学術研究科)

【副査】渡辺 公三 教授 (立命館大学先端総合学術研究科)

■ 学位審査申請者:小西 真理子(生命)

学位申請論文名:「共依存の倫理―精神分析と臨床心理を越えて―」

日時: 2014年 7月 17日(木)14時00分~

場所: 創思館303.304教室

審査委員:

【主査】小泉 義之 教授 (立命館大学先端総合学術研究科)

【副査】品川 哲彦 教授 (関西大学文学部総合人文学科)

【副査】松原 洋子 教授 (立命館大学先端総合学術研究科)

【副査】竹中 悠美 准教授 (立命館大学先端総合学術研究科)

■ 学位審査申請者:松田 有紀子(共生)

学位申請論文名:「花街・祇園町歴史人類学的研究―継承/変貌する〈芸〉―」

日時: 2014年 7月 22日(火)16時00分~

場所: 創思館カンファレンスルーム

審査委員:

【主査】渡辺 公三 教授 (立命館大学先端総合学術研究科)

【副査】松田 素二 教授 (京都大学大学大学院文学研究科)

【副査】天田 城介 教授 (立命館大学先端総合学術研究科)

【副査】竹中 悠美 准教授 (立命館大学先端総合学術研究科)

2013年度 博士学位審査(甲号)公聴会

■ 学位審査申請者:牛 革平(共生領域)

学位申請論文名:「Comparing Liberalism and Confucianism:A Perspective on the Problem of China’s Political Modernization」

日時: 2014年 1月 9日(木)13時30分〜

場所: 創思館カンファレンスルーム

審査委員:

【主査】Paul G. Dumouchel 教授(立命館大学先端総合学術研究科)

【副査】谷口功一 准教授 (首都大学東京法学系)

【副査】井上彰 准教授 (立命館大学先端総合学術研究科)

【副査】渡辺公三 教授 (立命館大学先端総合学術研究科)

■ 学位審査申請者:田中慶子(公共領域)

学位申請論文名:「個人化社会における労働の変容と心の問題」

日時: 2014年 1月 9日(木)16時00分〜

場所: 創思館カンファレンスルーム

審査委員:

【主査】立岩真也 教授 (立命館大学先端総合学術研究科)

【副査】中根光敏 教授 (広島修道大学人文学部)

【副査】井上彰 准教授 (立命館大学先端総合学術研究科)

【副査】小川さやか 准教授 (立命館大学先端総合学術研究科)

★ 公聴会発表者へ

公聴会発表にあたっての留意事項です。

- 発表時間は30分、質疑応答30分とする。

- レジュメの様式は特に指定しない。あらかじめ50部を用意して持参すること。

- レジュメのデジタルデータをメールに添付して提出すること。(学外サーバーにて配付する。)

- 発表用原稿またはメモはレジュメとは別に各人において用意すること。

- 発表用に使用する機器類については事前に相談すること。

- 2010年度よりWEBでの音声配信も先端研内で公開としていますが、なんらかの理由により公開しない場合はその旨届けること。

以上

研究会趣旨

2014年11月23日(日)13:30~17:00まで、神戸大学六甲ホールにて、第87回日本社会学会大会のシンポジウムの一つとして「<当事者宣言>の社会学――アウトカムからカテゴリー構築まで」が開催されました。このシンポジウムに上野が討論者として参加したので、このシンポジウムを踏まえた上で、「当事者性」や「当事者研究」について議論ができればと思っています。関心のある方々は申し込み不要ですので、自由にご参加ください。なお、当該企画は上野のプロジェクト演習の番外編として企画されています。

参加費無料・申し込み不要ですが、教室が狭いため、また人数確認のため、天田・上野までご連絡頂けると有り難いです

開催概要

-

日時:2014年11月28日(金)16:20~19:30

場所:立命館大学衣笠キャンパス創思館405・406

参加費無料・申し込み不要

報告

広瀬浩二郎(国立民族学博物館)「触常者とは誰か――自尊心・主導権・持続力を兼ね備えた“当事者”の模索」へのコメント

報告者:中村亮太(15分)

高森明(発達障害当事者)「アブノーマライゼーション宣言解説」へのコメント

報告者:白田幸治(15分)

杉野昭博(首都大学東京)「障害ソーシャルワークの視点から見た障害者運動の主張」へのコメント

報告者:栄セツ子(15分)

小宮友根(東北学院大学)「言葉を用いた革命の試み」へのコメント

報告者:三上保孝(15分)

討議

討論者:上野千鶴子(立命館大学)(20分)

全体コメント:

討論者:天田城介(20分)

全体討論(80分)

司会:萩原三義

院生代表者

- 堤 万里子

教員責任者

- 吉田 寛

企画目的・実施計画

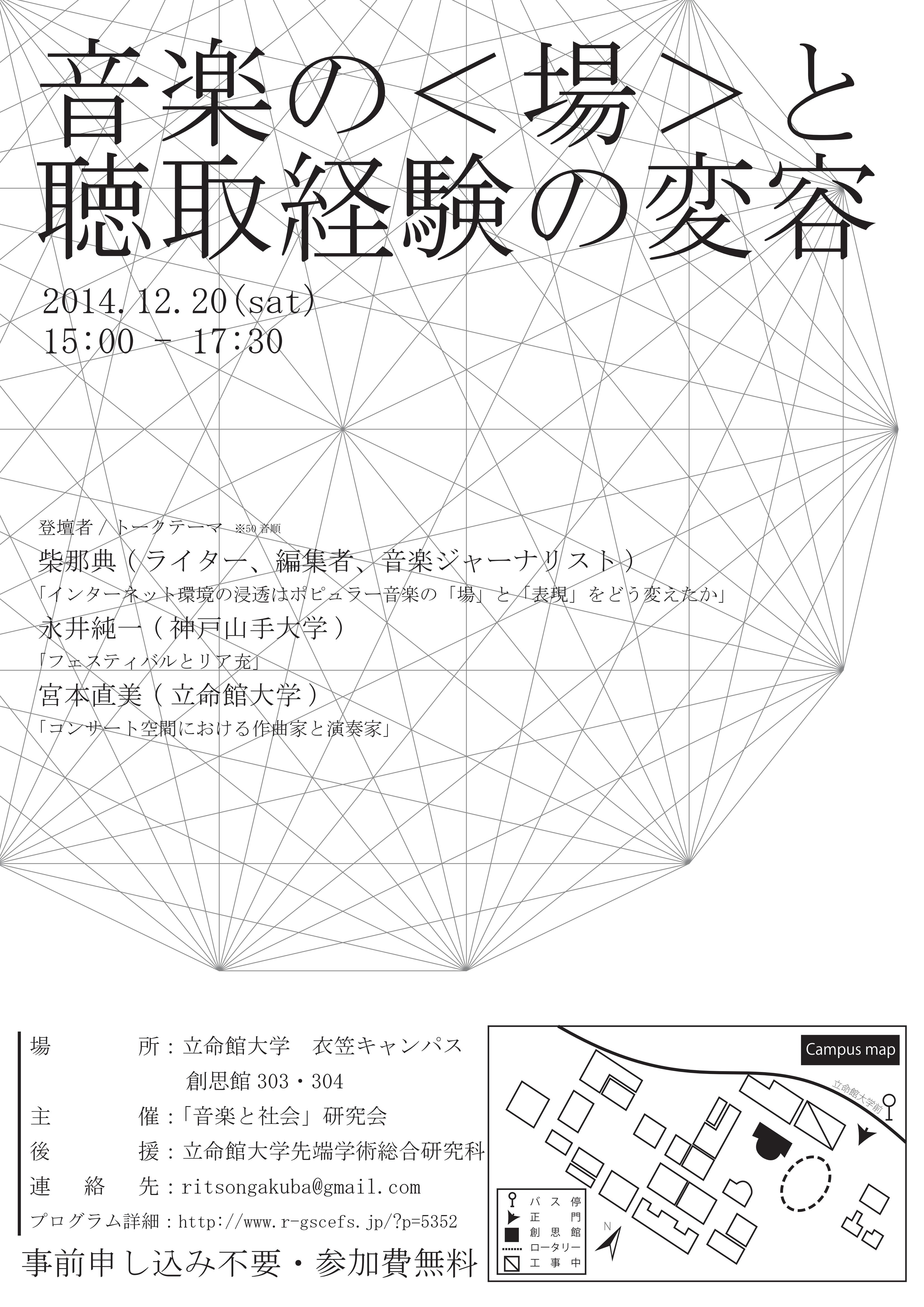

音楽文化を考えるうえで、社会との関わりからとらえ直すことは、最近の主潮になっている。この潮流は、ポピュラー音楽だけでなく、西洋芸術音楽においても特に顕著になっており、カルチュラル・スタディーズの影響を受けた新しい音楽学が構築されつつある。そこで本研究会では、1)音楽社会学における基礎文献の輪読、2)現代における多様な音楽文化についての検討、を通し、音楽文化と社会との相互関係を理解することを目的とする。

活動内容

前期は音楽社会学の基礎文献である、テオドール・アドルノ『音楽社会学序説』の講読とディスカッションを月2回のペースで行った。後期はまずVOCALOID、ロック・フェス、コンサートにおける作曲家、そして「場所」概念について各自発表した。その後2014年12月20日(土)に、下記のシンポジウム「音楽の〈場〉と聴取経験の変容」を実施した。

- シンポジウム 音楽の<場>と聴取経験の変容

※クリックでPDFファイルダウンロード。

日時: 2014年12月20日(土) 15:00~17:30

場所: 立命館大学衣笠キャンパス創思館303、304

アクセス

キャンパス【内容】

15:00~16:30 基調講演登壇者(五十音順、敬称略):

柴那典(ライター、編集者、音楽ジャーナリスト)「インターネット環境の浸透はポピュラー音楽の「場」と「表現」をどう変えたか」

【要旨】

レコード、カセットテープ、CDと変遷してきた音楽メディアのあり方は、インターネットの普及以降、大きく変化した。それは単なる技術の発展にとどまらず、それによって、音楽がリスナーにどう聴かれ、どう受容されるか、そのあり方も変わってきた。ここではYouTubeやニコニコ動画などの動画共有サービスが誕生し、海外ではSpotifyなどのストリーミングサービスが普及した00年代後半から10年代初頭にかけてをその端境期と位置付け、その前後で音楽の聴取と表現がどう変わったのかを考察する。特にニコニコ動画とボーカロイドを巡るシーンにおいて音楽が「聴取」だけでなく「派生創作」の対象となってきたことを分析し、また音楽を所有することの意識の変化について考える。また『アナと雪の女王』のヒットを巡る状況の分析などを通して、日本と海外の比較も行う。永井純一(神戸山手大学)「フェスティバルとリア充」

【要旨】

本報告は野外音楽フェスティバルとそのオーディエンスに注目し、音楽を介した若者のコミュニケーションについて考察するものである。

近年、メディア環境の変化に伴い、人々の音楽への接し方は大きく変わった。たしかに音楽市場は縮小の一途を辿っているが、若者は音楽から完全に撤退したわけではない。CD売上げの低迷に反して、ライブ市場が活況をみせていることはその現れのひとつといえるだろう。

2000年頃から隆盛したフェスティバルもまた、新しい音楽との接し方を人々に提供した。それは演奏に全神経を傾けるようなコンサートとも、演者とオーディエンスの一体感を志向するライブとも異なり、会場にいることそのものを楽しむような体験である。そしてその体験を共有するための仲間の存在は、以前よりも重要さを増している。

一見するとフェスティバルに共に参加する友人がいることは、当事者にとってよろこばしいとこであろう。しかし、報告者の観察によると、フェスティバル内の同質化傾向や同調圧力のようなものは強まっているように見受けられる。そうであるとすれば、今日のフェスティバルとはどのような場であり、そこに参加することは何を意味するのか。このことに注目し、音楽を媒介としてつながる関係性の現状について、統計調査の結果や各種データを適宜参照しながら考えたい。宮本直美(立命館大学)「コンサート空間における作曲家と演奏家」

【要旨】

現在の一般的なクラシック音楽コンサートでは、18世紀~20世紀前半までの有名作曲家の交響曲や協奏曲がプログラムを飾る。ベートーヴェン、モーツァルトなど、そこにはクラシック音楽ファンにとってはお馴染みの大作曲家の名前が掲げられており、さらにそれを誰が演奏するかという情報が聴衆の関心対象となる。世界的に有名な指揮者、独奏者、そしてオーケストラは、過去に生み出された音楽作品の総数から考えればほんのわずかな数の楽曲を繰り返し演奏し、その解釈と表現の違いを聴かせている。しかし過去の作品を繰り返し演奏するという、このクラシック音楽業界の習慣は19世紀に定着したものである。それ以前は、また19世紀においてさえ、新作を聴くことがあたりまえの習慣だった。この習慣の変化は、コンサート空間における作曲家と演奏家の完全な分離をもたらし、さらには音楽の聴き方、批評のあり方をも変えることとなった。本報告では、コンサートが現在の形態を獲得する過程で、その空間における様々な役割がどのように再編されたのかを考察する。16:30~16:40 休憩

16:40~17:30 フリーディスカッション

- 事前申し込み不要、参加費無料

- 問い合わせ先: ritsongakuba[@]gmail.com

成果及び今後の課題

本研究会は、研究会で得た知見を各自の研究へフィードバックすることが到達目標であり、共同での学会発表および論文執筆は行っていない。しかしながら12月に開催した公開シンポジウムにおいて、前期・後期の研究会で獲得した知見と各自の研究との接合点をふまえたディスカッションを実施できたことが、本研究会の成果と言える。また研究会構成メンバーの青野恵介は今年度の研究会を通じて得た知見を生かして修士論文を提出するなど、各自の研究を遂行することができた。

構成メンバー

青野 恵介 表象領域・2013年度入学

荒木 健哉 共生領域・2013年度入学

奥坊 由起子 表象領域・2012年度入学

堤 万里子 表象領域・2014年度入学

山口 隆太郎 表象領域・2013年度入学