DATE:2023.3.16(Thur)13:00-

LOUNGAGE:English(言語:英語)

HOSTED BY:RITSUMEIKAN UNIVERSITY GRADUATE SCHOOL OF CORE ETHICS AND FRONTIER SCIENCES

ORGANIZED BY:STEFANO GUALENI & MARTIN ROTH

CO-HOSTED BY::CREATIVE MEDIA RESEARCH CENTER (CMRC)

CENTER FOR GAME STUDIES (RCGS)

日時:2023年2月18日(土曜)16時-18時30分(終了後に、関係者打ち合わせ会21時まで)

会場:(ハイブリッド)英語のみ

立命館大学朱雀キャンパス 1F 多目的室

主催:RISTEX「ヘルスケアアーカイブズに基づくELSI研究と患者・市民参画」(代表:後藤基行)

共催:医療社会学研究会、立命館大学生存学研究所

協力:立命館大学先端総合学術研究科

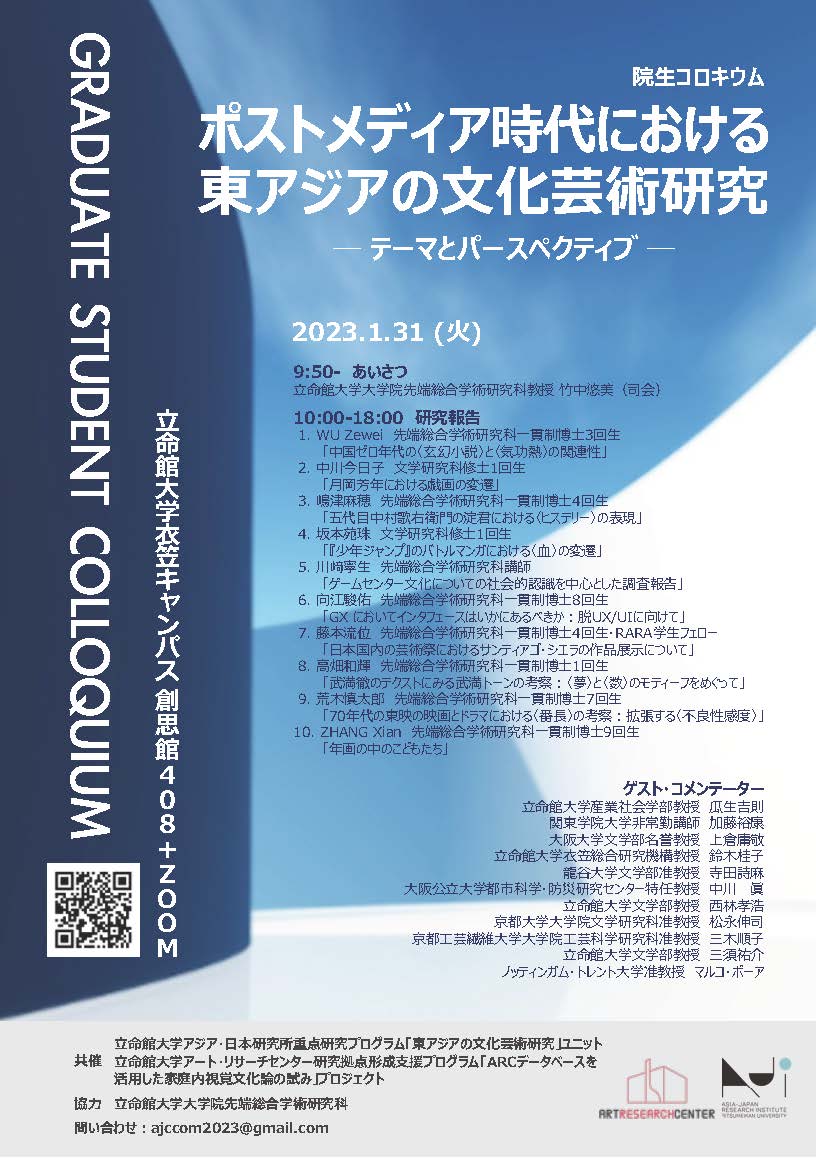

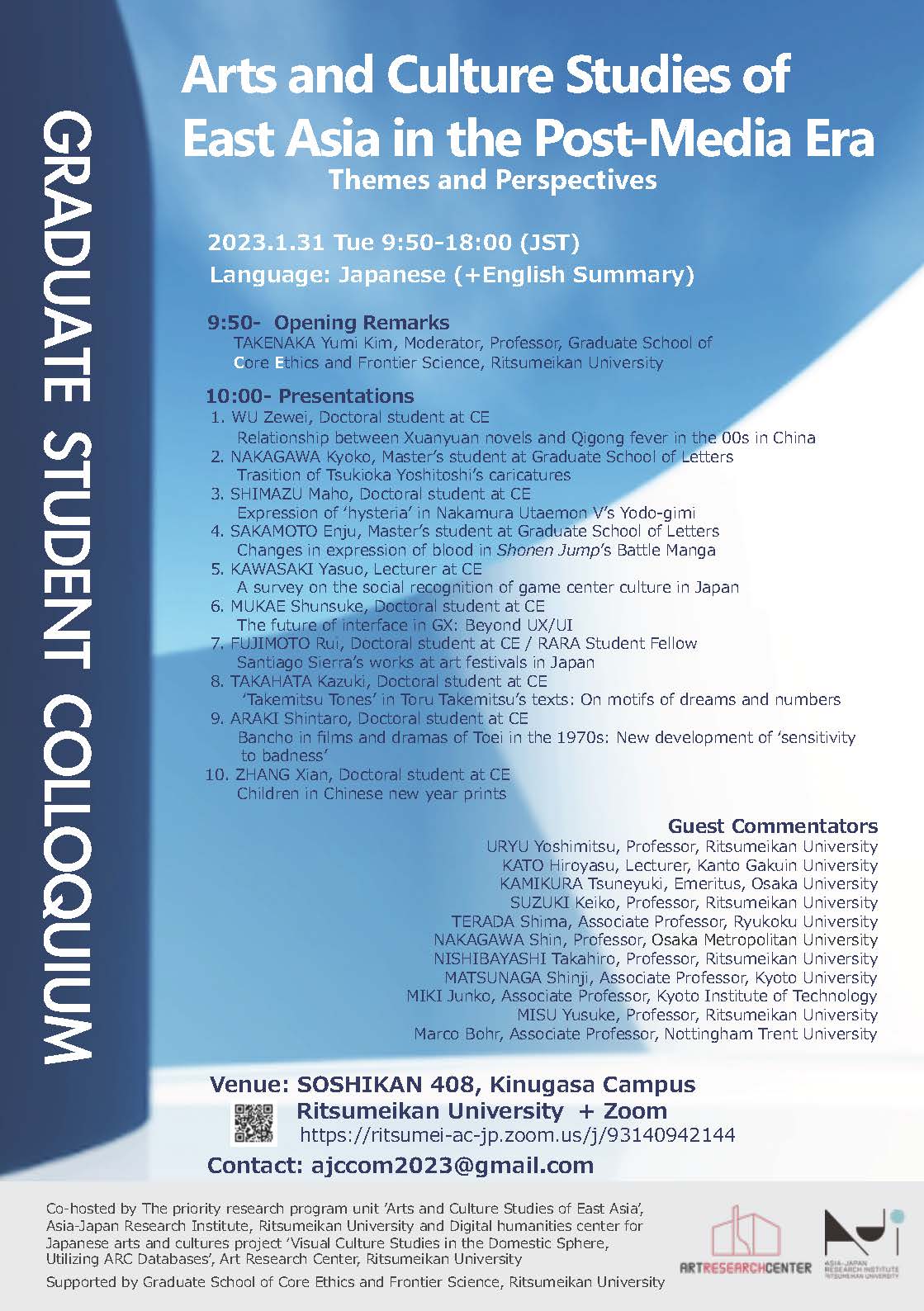

日時:2023年1月31日(日)9:50~18:00

会場:立命館大学衣笠キャンパス 創思館408にて対面とZoomで開催

共催:立命館大学アジア・日本研究所重点研究プログラム「東アジアの文化芸術研究」ユニット

立命館大学アート・リサーチセンター研究拠点形成支援プログラム「ARCデータベースを活用した家庭内視覚文化論の試み」プロジェクト

協力:立命館大学大学院先端総合学術研究科

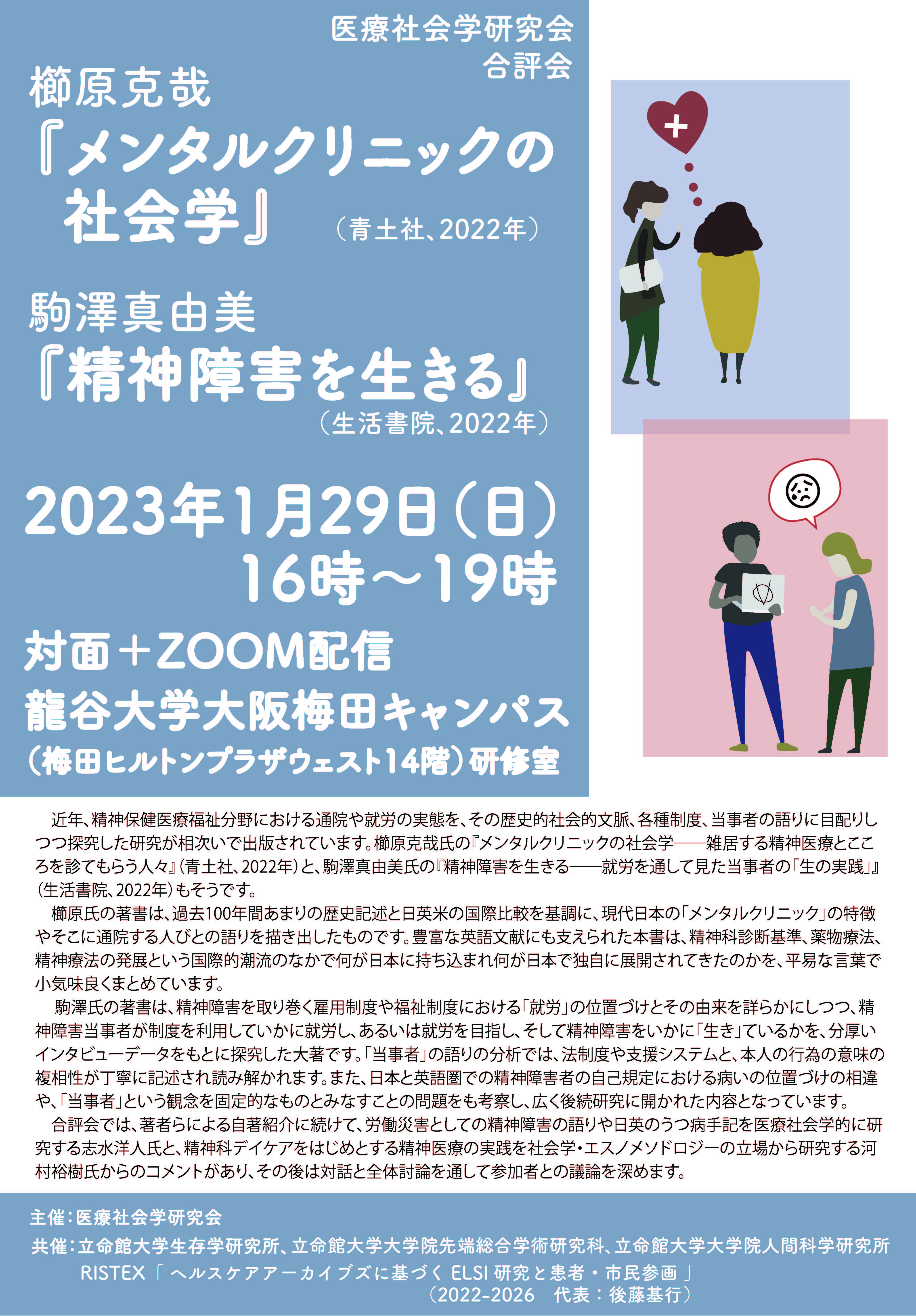

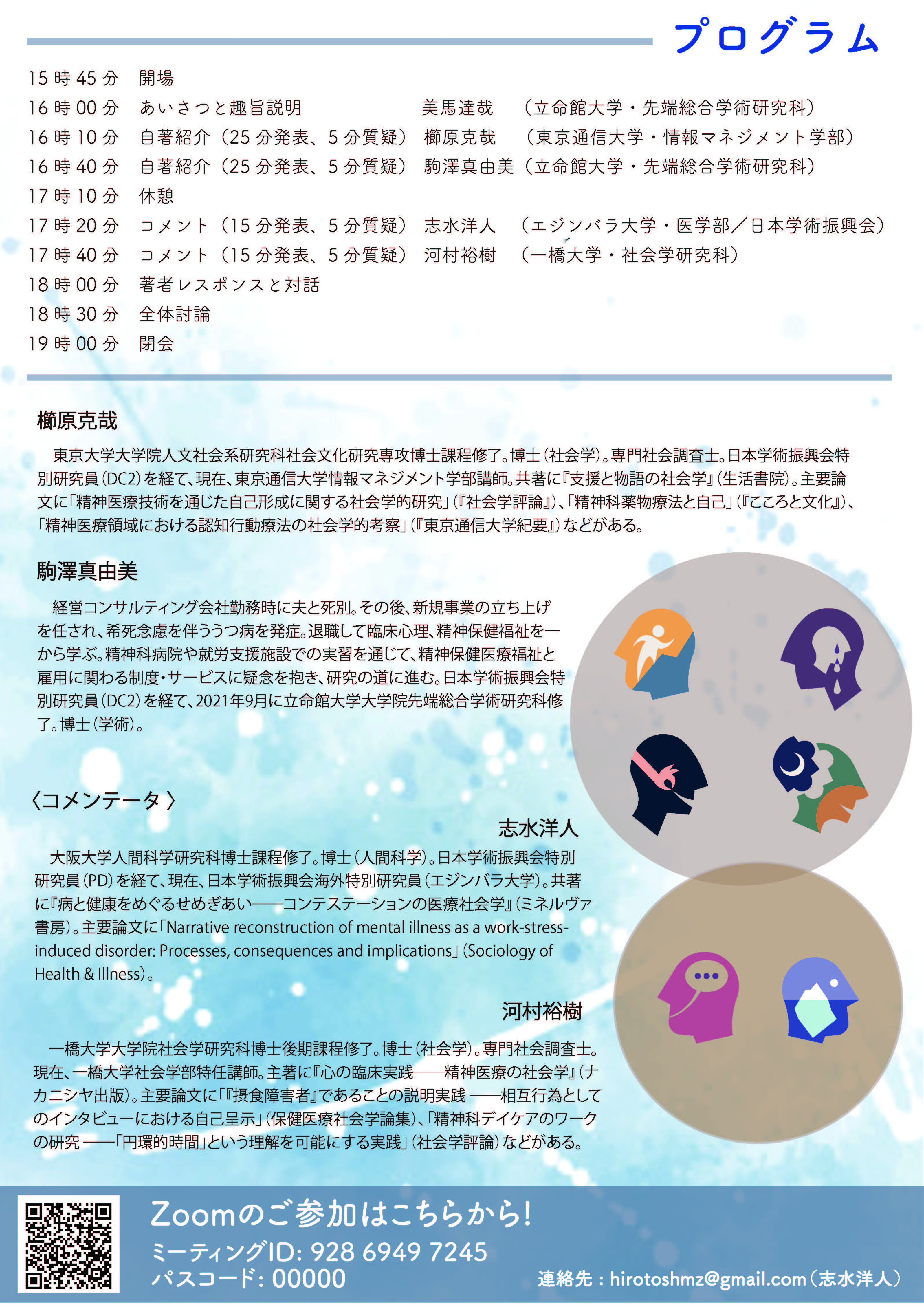

日時:2023年1月29日(日)16:00~19:00

開催形態:対面+Zoom配信(ハイブリッド開催)

場所: 龍谷大学大阪梅田キャンパス

主催: 医療社会学研究会

共催:立命館大学生存学研究所、

立命館大学大学院先端総合学術研究科

立命館大学大学院人間科学研究所

RISTEX「 ヘルスケアアーカイブズに基づくELSI研究と患者・市民参画 」(2022-2026 代表:後藤基行)

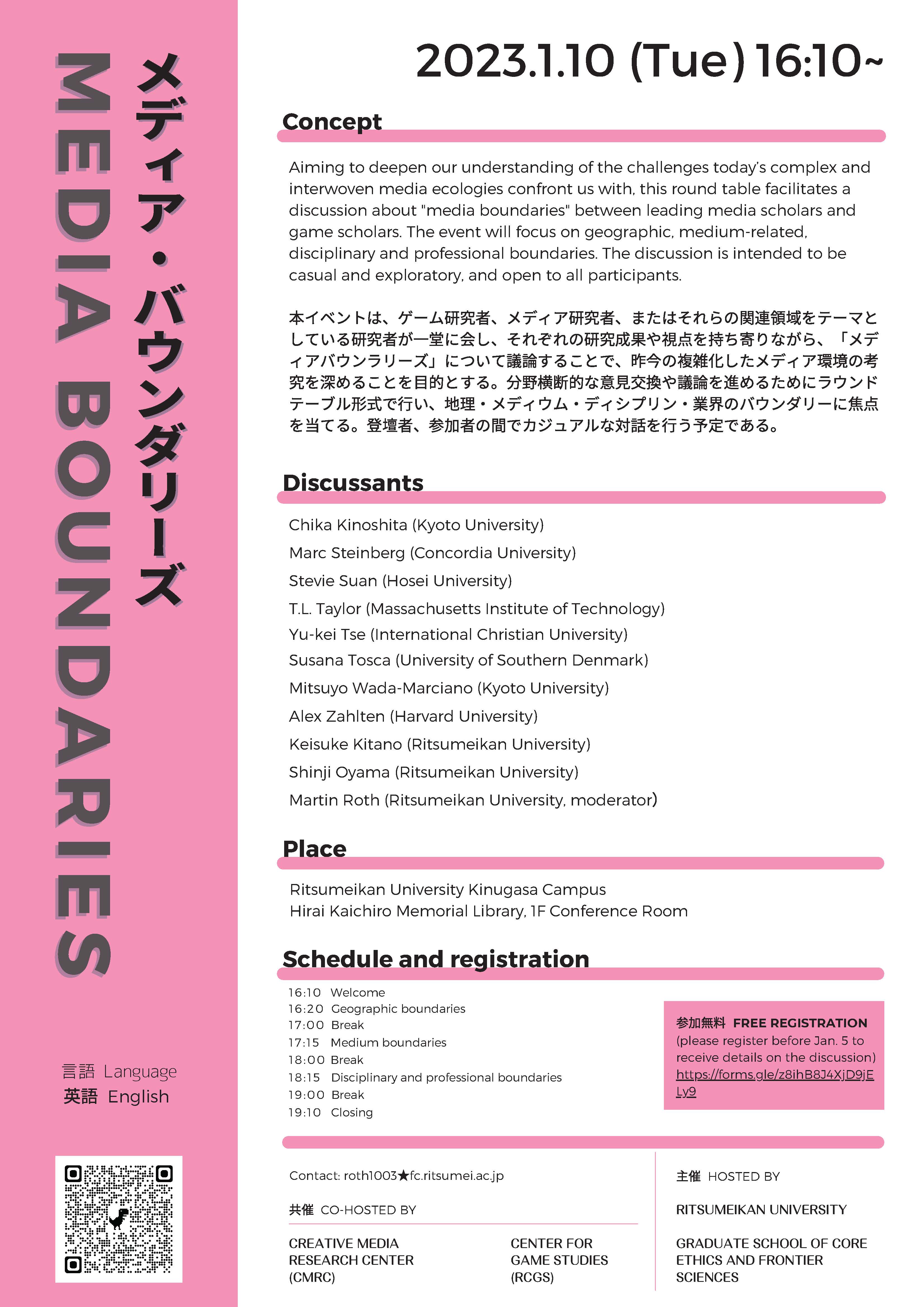

2023.1.10 (Tue) 16:10~

Place: Ritsumeikan University Kinugasa Campus

Hirai Kaichiro Memorial Library, 1F Conference Room

参加無料 FREE REGISTRATION

(please register before Jan. 5 to receive details on the discussion)

https://forms.gle/z8ihB8J4XjD9jE

Ly9

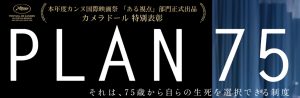

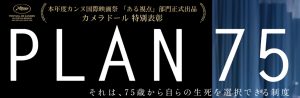

PLAN 75上映会・トークイベント

映画「PLAN75」の上映と早川千絵監督をお招きしたトークイベントを開催します。上映会は対面のみ、トークセッションは対面・Zoomウェビナーで行います。映画「PLAN75」のオンライン配信はありませんのでご注意ください。

本作品は、第75回カンヌ国際映画祭「ある視点」部門に正式出品され、5月28日、長編映画新人監督に授与されるであるカメラドール賞・スペシャルメンションを受賞し、第95回米国アカデミー賞国際長編映画部門日本出品作品にも選出され、非常に注目されています。

日時: 12月23日(金)14:30~18:00

会場: 立命館大学衣笠キャンパス以学館IG102 / Zoomウェビナー

トークセッションは対面・Zoomの両方で開催

⇒会場へのアクセスは こちら

参加:要事前申込

こちら から

※トークセッションは文字通訳・手話通訳あり

※トークセッションは記録のため録画します。

参加者の録音・録画は対面・zoomともにお控え下さい。

プログラム:

14:30-16:30 「PLAN75」上映(対面会場のみ)

16:30-16:45 休憩

16:45-18:00 トークセッション(対面会場およびZoomウェビナー)

18:00 閉幕

登壇者:

早川千絵監督

大谷いづみ(産業社会学部教授・生存学研究所副所長)

斎藤真緒(産業社会学部教授)

〈司会〉川端美季(生存学研究所特別招聘准教授)

問い合わせ先:seizongakukikaku@gmail.com

(生存学研究所オンライン運営事務局)

主催:立命館大学生存学研究所

共催:立命館大学人間科学研究所、産業社会学部、先端総合学術研究科

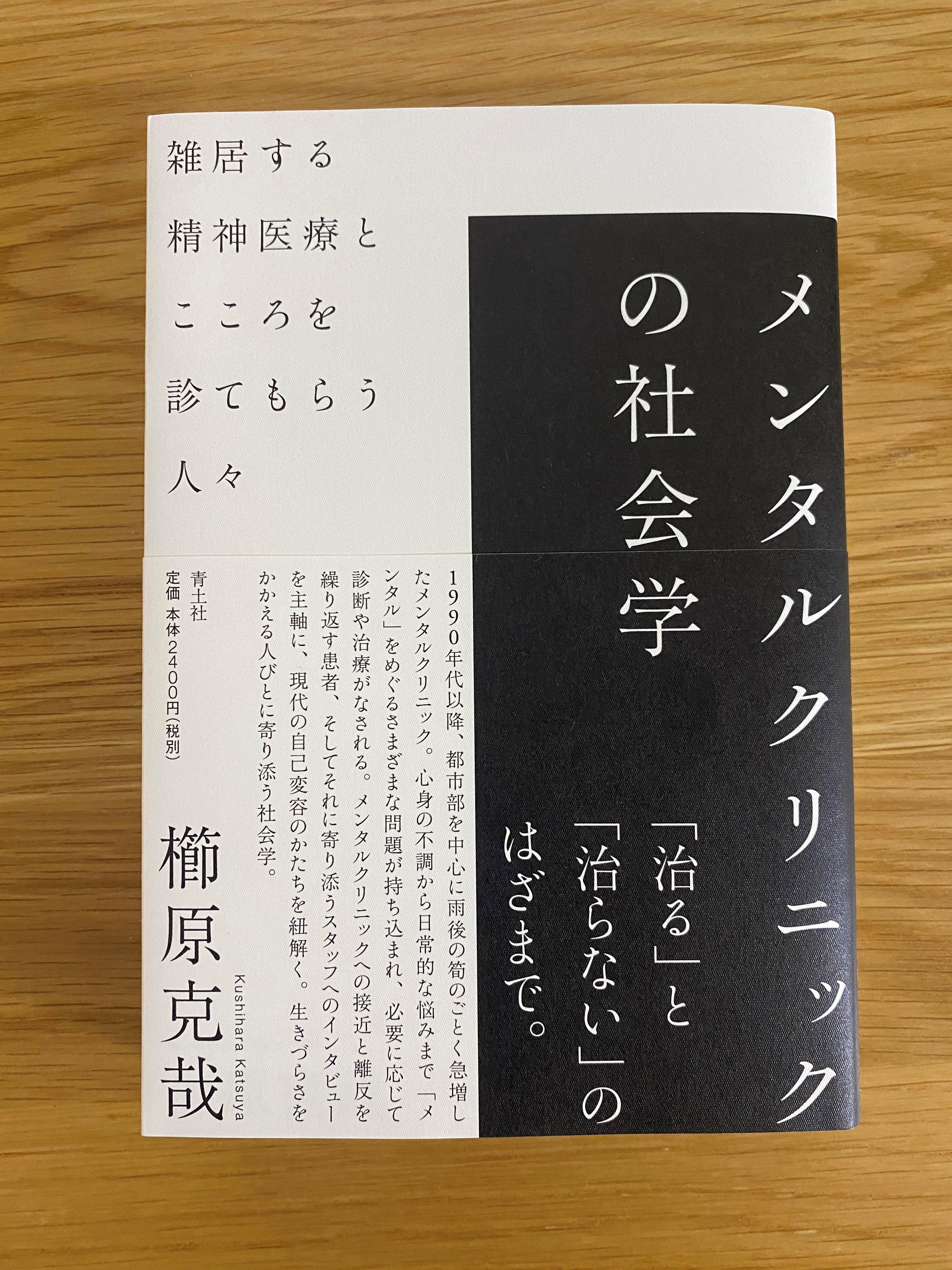

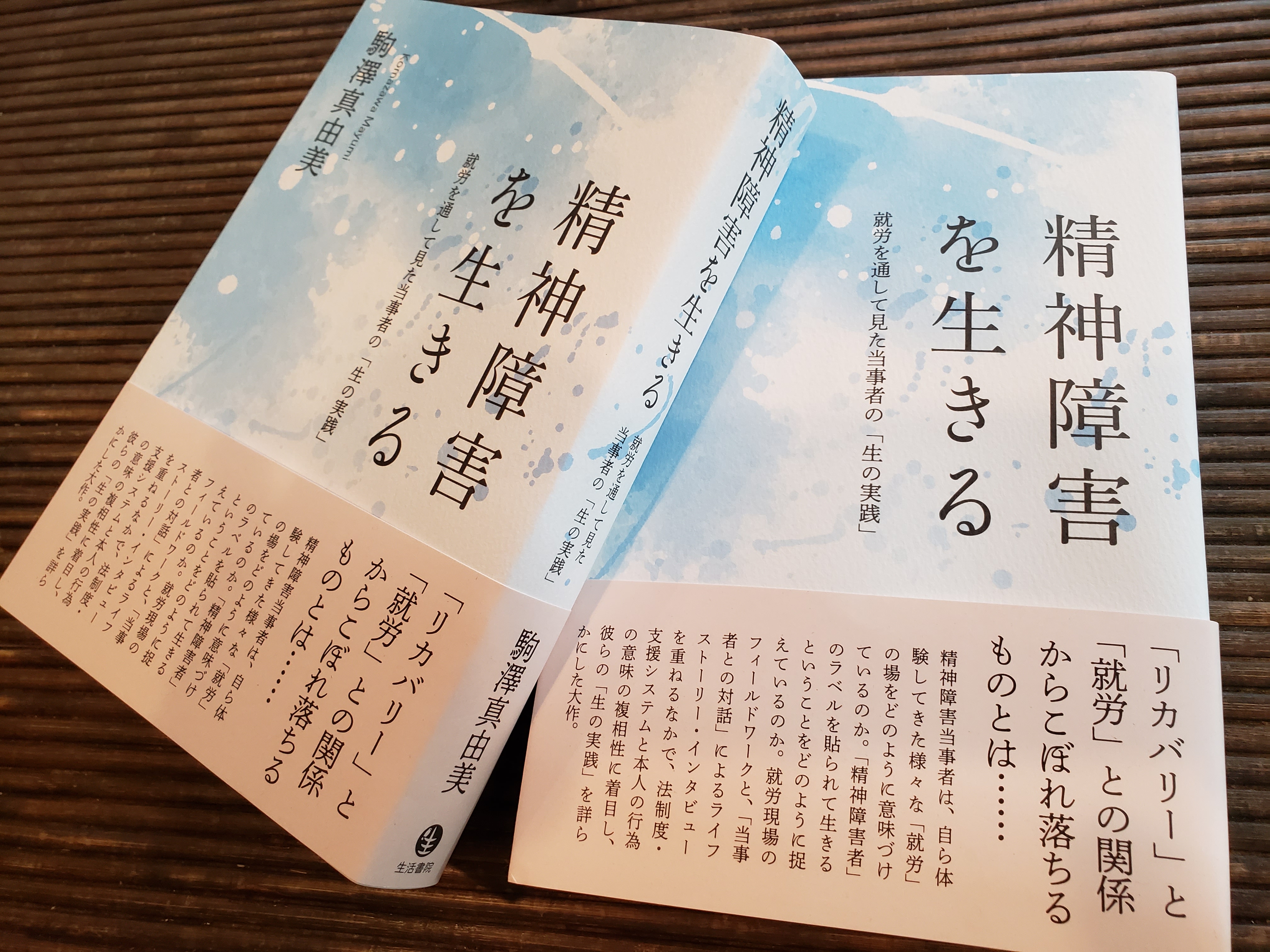

『精神障害を生きる──就労を通して見た当事者の「生の実践」』出版記念

日時:2022年12月19日(月)19:00~21:00

開催形態:ZOOMによるオンライン配信

参加方式:事前申し込み(参加費:無料)

申し込みはこちらから(12/17 21:00〆切)

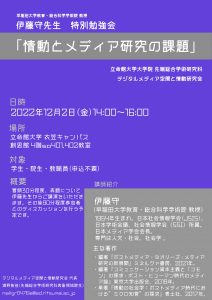

院生プロジェクト「デジタルメディア空間と情動」研究会

伊藤守先生 特別勉強会「情動とメディア研究の課題」

日時:2022年12月2日(金)14:00~16:00

場所:立命館大学衣笠キャンパス 創思館4階so401.402教室

対象:学生・院生・教職員(申込不要)

概要:早稲田大学教育・総合科学学術院教授、日本メディア学会会長の伊藤守先生をお呼びして勉強会を行います。当日は冒頭30分ほど伊藤先生から「情動とメディア研究の課題」についてご講演いただいた後、90分ほど参加者とのディスカッションを行う予定です。

問い合わせ:gr0476ie[a]ed.ritsumei.ac.jp(代表・浦野)

[a]を@に変更してください。

2022年度 立命館大学大学院 先端総合学術研究科

パートナーシップ委員会企画講演会

「領域横断研究のフロンティア」

◇開催日時

2022年11月17日(木) 17:00~19:00(閉会予定)

◇場所

立命館大学衣笠キャンパス創思館1Fカンファレンスルーム(申込不要)

+ZOOM配信

https://ritsumei-ac-jp.zoom.us/j/95773079402

ミーティングID: 957 7307 9402

◇講師

宮野 公樹(みやの なおき)先生

京都大学学際融合教育研究推進センター准教授。1996年立命館大学理工学部機械工学科卒業後、2001年同大学大学院博士後期課程を修了。

学問論、大学論、(かつては金属組織学、ナノテクノロジー)。総長学事補佐、文部科学省学術調査官の業務経験も。

国際高等研究所客員研究員も兼任する他、2021年5月一般社団法人STEAM Associationを設立し代表理事に。日本イノベーション学会理事。

2008年日本金属学会論文賞等の学術系の他、2019年内閣府主催第一回日本イノベーション大賞の受賞も。前著「学問からの手紙—時代に流されない思考—」(小学館)は2019年京大生協にて一般書売上第一位。2021年2月発刊の近著「問いの立て方」(ちくま新書)。

◇趣旨

既存のディシプリンの枠組みを超えようとする先端総合学術研究科で、私たちははたして「横断的研究」を活かせているのでしょうか。

今回、横断的研究に取り組んでおられる宮野公樹先生をお招きし、改めて「横断的に研究をする」とはどういうことかを一緒に考えたいと思います。

◆ビラのイラスト著作者はmacrovector/rawpixel.com/pch.vector 出典はFreepikです。

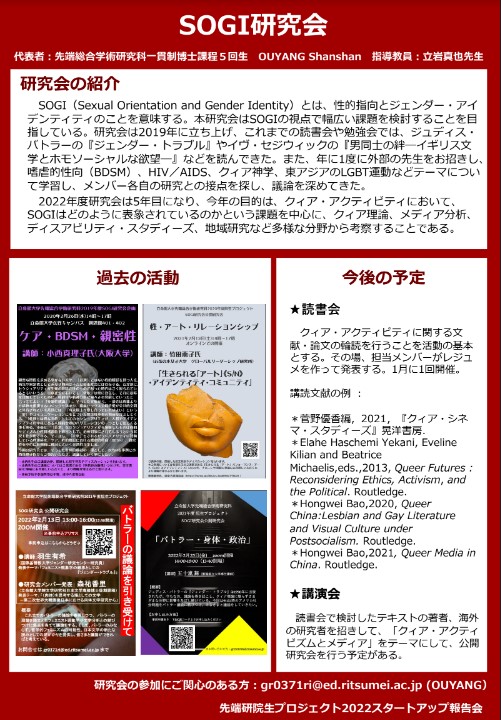

2022年度立命館大学先端総合学術研究科院生プロジェクト

パートナーシップ委員会企画講演会

「日中社会の生と死」研究会

2022年度立命館大学先端総合学術研究科院生プロジェクト「日中社会の生と死」研究会

テーマ:「現代日本の葬送とグリーフ」

日時:2022年11月12日(土)14:00~16:30

開催形態:現地+ZOOMによるオンライン配信

参加方式:事前申し込み

開催場所:立命館大学衣笠キャンパス

申し込みはこちら

申し込み締め切り:2022年11月10日20:00まで

詳細についてはこちらをご覧ください。

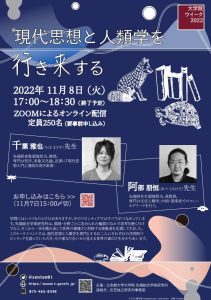

大学院ウイーク2022

「現代思想と人文学を行き来する」

◇開催日時

2022年11月8日(火) 17:00~18:30(閉会予定)

◇場所

ZOOMによるオンライン配信(11月7 日15:00までに要事前申込)

>>> こちら から!

◇講師

阿部 朋恒先生(共生)

千葉 雅也先生(表象)

◇趣旨

学問にはいくつもの入り口がありますが、そのフロンティアではすべてがつながっています。先端総合学術研究科は、領域・分野ごとに定められた輪郭のなかで思考を磨くだけでなく、そこから一歩を踏み出して世界の複雑さと対峙する挑戦者を応援してきました。

このトークイベントでは、現代思想と人類学を専門とするお二人にそれぞれの学問的フロンティアを語っていただき、その重なり合いから見える世界の面白さを分かちあいます。

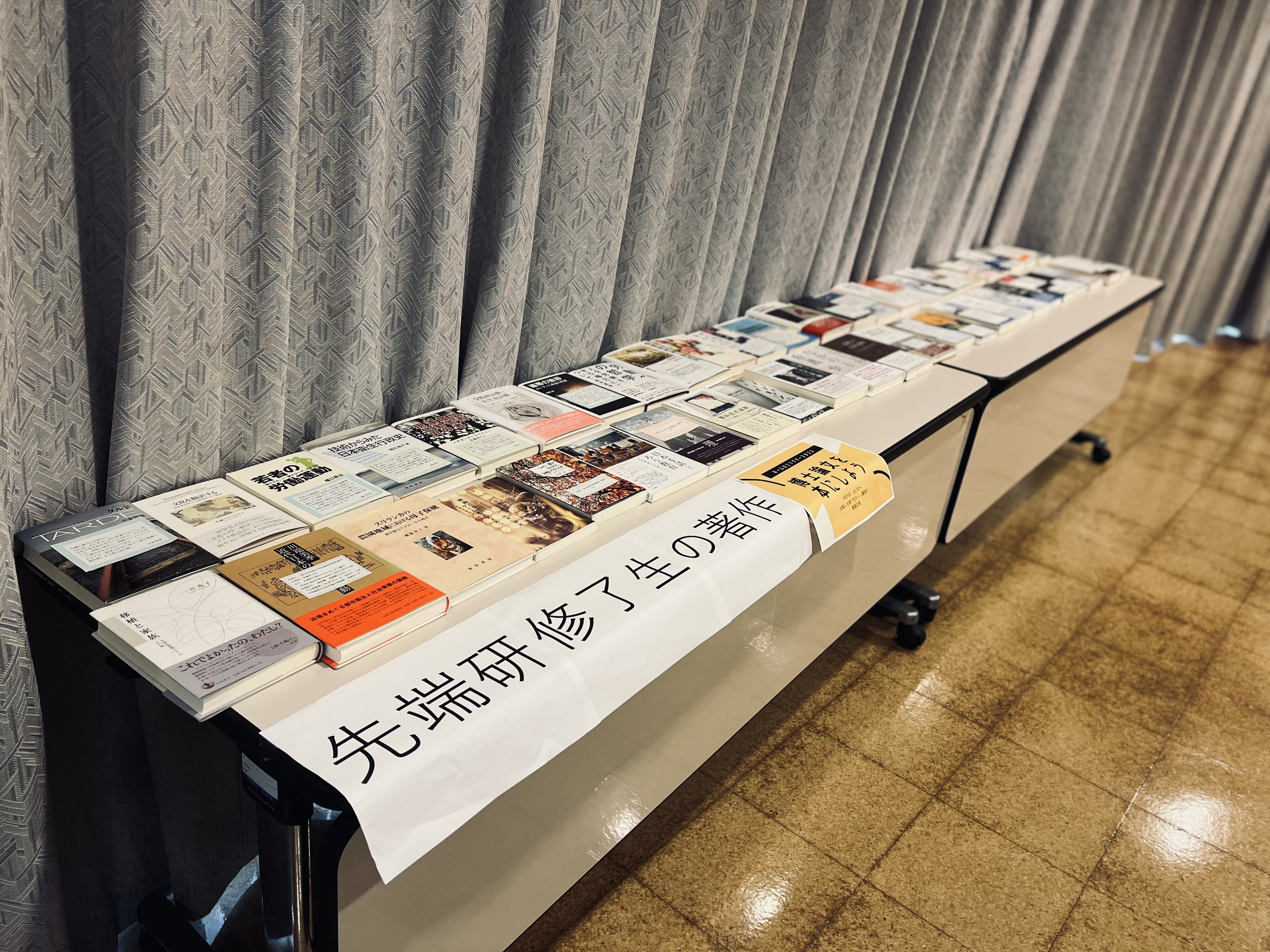

ホームカミングデー開催報告

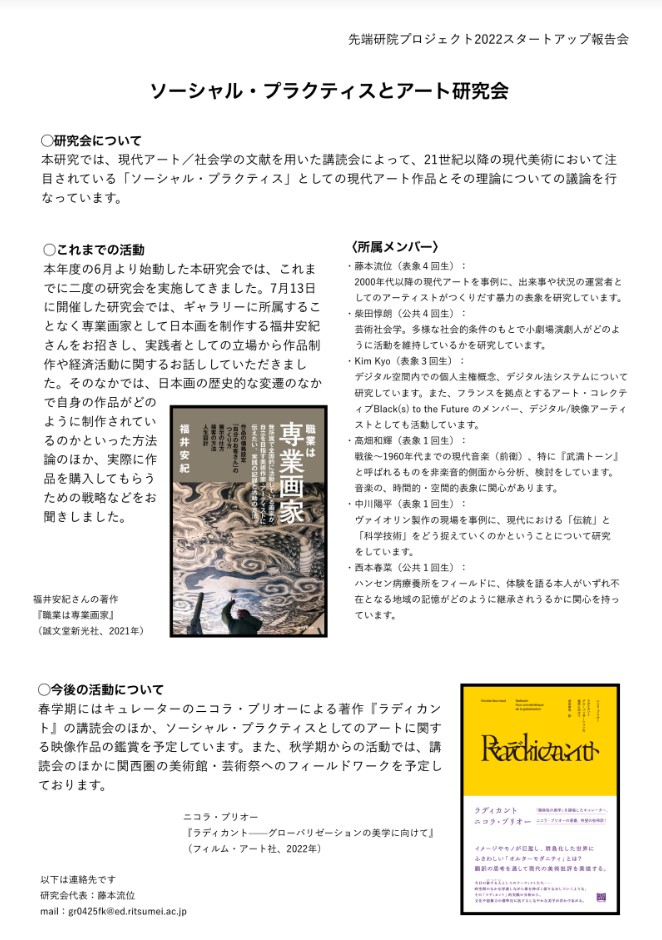

〈院生プロジェクト2022スタートアップ報告会の様子〉

2022年度に採択された院生プロジェクトがそれぞれブースを出し、活動内容や今後の予定について報告しました。

各プロジェクトの資料は >>こちら に残してあります。正規のメンバーでなくとも参加は可能ですので、一緒に研究する仲間を見つける参考にしてください。

各プロジェクトの資料は >>こちら に残してあります。正規のメンバーでなくとも参加は可能ですので、一緒に研究する仲間を見つける参考にしてください。

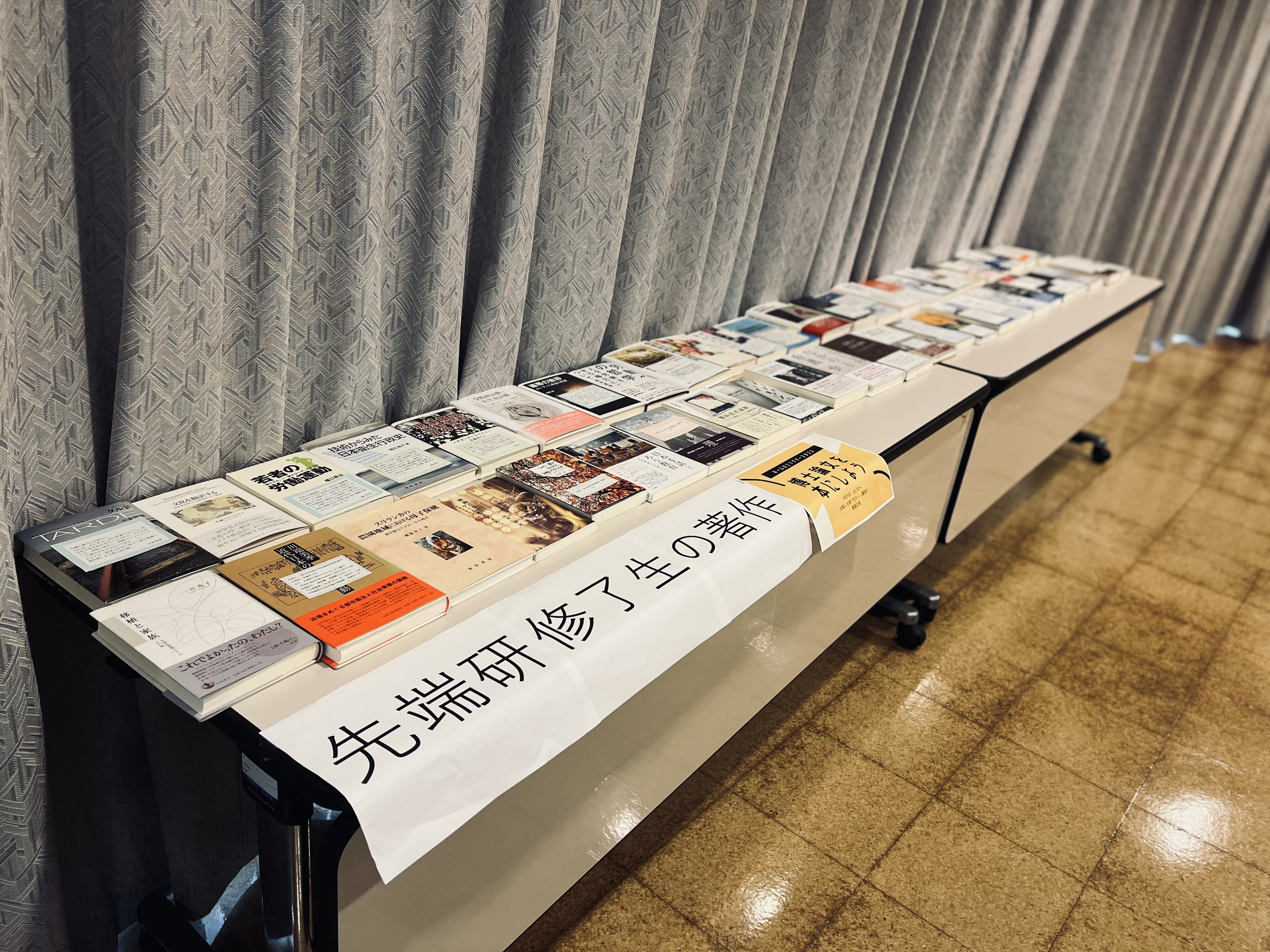

〈ホームカミングデー2022の様子〉

博士論文を出版した3人の修了生を招き、先端研での思い出、単著出版までの経緯などについてお話ししていただきました。

会場・オンライン合わせて、50名弱の院生と修了生が参加し、活発な質疑応答も行われました。

川﨑寧生さん「博士論文出版の経過・経緯についての一事例――様々な人との繋がりの重要性――」

川﨑寧生さん「博士論文出版の経過・経緯についての一事例――様々な人との繋がりの重要性――」

笹谷絵里さん「自分の博士論文を学術書として出版しよう!」

松枝亜希子さん「『一九六〇年代のくすり』を刊行するまで」

会場には先端研修了生の著作も展示しました。

会場には先端研修了生の著作も展示しました。

.jpg)